Abstrakt: Die geistige Landesverteidigung (GLV) war im 20. Jahrhundert ein zentrales Element der sicherheitspolitischen Strategien in Österreich und der Schweiz. Ursprünglich als Abwehr gegen totalitäre Ideologien konzipiert, gewinnt sie angesichts heutiger Bedrohungen wie Desinformation und hybrider Kriegsführung wieder an Bedeutung. In Österreich ist GLV seit 1975 verfassungsrechtlich verankert und bildet eine von vier gleichwertigen Säulen der umfassenden Landesverteidigung. In der Schweiz hingegen besteht dieser Begriff offiziell nicht mehr, das Konzept jedoch zeigt sich in institutionellen Strukturen, der politischen Bildung und dem Milizsystem weiterhin wirksam. Aufbauend auf einem österreichischen Referenzmodell wird ein Funktionsmodell für die Schweiz entwickelt, das die Rolle der sieben Bundesdepartemente und der Bundeskanzlei sowie die zivilgesellschaftliche Resilienz integriert.

Problemdarstellung: Wie kann in der Schweiz die geistige Landesverteidigung als Begriff entstigmatisiert und positiv besetzt werden?

Was nun?: Es bedarf der Entstigmatisierung des Begriffes der Geistigen Landesverteidigung in der Schweiz. Dies kann nur durch eine kritische Auseinandersetzung mit dem Begriff und seiner Wirkung geschehen – es gilt aufzuzeigen, dass die GLV bereits tief in unserem System verankert ist und im positiven auf uns einwirkt.

![Geistige Landesverteidigung als Schlagwort[1]Geistige Landesverteidigung als Schlagwort[1]](https://tdhj.org/de/wp-content/uploads/sites/2/2025/07/Picture1.jpg)

Geistige Landesverteidigung als Schlagwort[1]

Einleitung

Die geistige Landesverteidigung im Kontext der Schweiz ist ein Begriff, welcher in der Zwischenkriegszeit entstand und bis in die 1960er-Jahre hinein von Behörden, Medien und weiteren Institutionen aktiv genutzt wurde und eine politisch-kulturelle Bewegung bezeichnete. Diese Bewegung sah die Stärkung landeseigener Werte und Normen vor mit dem Ziel die eigene Bevölkerung vor Einflüssen durch faschistische, nationalsozialistische und kommunistische Totalitarismen zu schützen.[2] Hierbei handelte es sich aber nicht um eine zentral gesteuerte Bewegung, sondern um eine fast nicht überschaubare Masse aus kleineren und größeren Aktionen, von diversen Personen, Gruppen und Institutionen; beispielsweise diverse Ausstellungen, Kunstwerke, Literatur, Filme und sonstige Veranstaltungen–alle mit dem Ziel die gemeinsamen kulturellen Werte und Normen als Schutzschild gegen den Feind von Außen zu nutzen.

Das Konzept geistige Landesverteidigung ist jedoch kein Thema der Vergangenheit. Es ist aktueller denn je, denn gerade in Zeiten der hybriden Kriegsführung benötigt es einer starken und effizienten geistigen Landesverteidigung, um hybride Kriegsführungstaktiken wie Propaganda oder Desinformation gezielt abwehren zu können.

Gerade in Zeiten der hybriden Kriegsführung benötigt es einer starken und effizienten geistigen Landesverteidigung, um hybride Kriegsführungstaktiken abwehren zu können.

Im Folgenden wird die geistige Landesverteidigung im Kontext Österreichs und der Schweiz in Form einer vergleichenden Länderstudie vorgestellt und kritisch betrachtet. Ziel ist es die These der Autoren zu prüfen, dass eine geistige Landesverteidigung in der Schweiz nach wie vor besteht und ihre sinnstiftende Existenz bekräftigt werden muss.

Österreich

Die österreichische Landesverteidigung hat sich seit dem frühen 20. Jahrhundert während mehreren tiefgreifenden Umbrüchen entwickelt. Nach dem Zerfall der Habsburgermonarchie und der traumatischen Erfahrung des „Anschlusses“ 1938 kam es 1955 mit dem Staatsvertrag und der Verankerung der immerwährenden Neutralität im Verfassungsrang zur Neuformierung einer eigenständigen österreichischen Sicherheitskonzeption.[3] Die österreichische sicherheitspolitische Doktrin zielte zur Zeit des Kalten Krieges darauf ab, die Neutralität glaubwürdig verteidigen zu können. Als neutraler Staat entwickelte Österreich das Konzept einer umfassenden Landesverteidigung, die alle Bereiche von Staat und Gesellschaft einbezieht.[4] Die praktische Ausgestaltung ebendieser begann in den 1960er Jahren, als Verteidigungsminister Karl Schleinzer 1961 den Aufbau der Landesverteidigung in militärischen, zivilen, wirtschaftlichen und geistigen Bereichen initiierte. 1975 erhielt das Konzept dann seinen verfassungsrechtlichen Rahmen und am 10. Juni 1975 beschloss der Nationalrat einstimmig die Verankerung der Umfassenden Landesverteidigung (ULV) in der Bundesverfassung.[5]

Die ULV ist im Artikel 9a des Bundes-Verfassungsgesetzes (B-VG) verankert und definiert den staatlichen Auftrag der Landesverteidigung als „die Unabhängigkeit nach außen sowie die Unverletzlichkeit und Einheit des Bundesgebietes zu bewahren, insbesondere zur Aufrechterhaltung und Verteidigung der immerwährenden Neutralität“, sowie den „Schutz der verfassungsmäßigen Einrichtungen und der demokratischen Freiheiten der Einwohner“ (Art. 9a Abs. 1 B-VG). Wichtig anzumerken ist, dass der Verfassungstext explizit vier gleichrangige Bereiche der Landesverteidigung unterscheidet; die militärische, geistige, zivile und wirtschaftliche Landesverteidigung (Art. 9a Abs. 2 B-VG). Durch diese verfassungsrechtliche Verankerung erhielt die Geistige Landesverteidigung (GLV) den gleichen Stellenwert wie die militärische Komponente; eine bemerkenswerte Besonderheit im internationalen Vergleich.[6]

Die ULV ist im Artikel 9a des Bundes-Verfassungsgesetzes (B-VG) verankert und definiert den staatlichen Auftrag der Landesverteidigung.

Die GLV bildet das ideelle Fundament der ULV, denn ihr Ziel ist die Bewusstseinsbildung und die Stärkung des Verteidigungswillen der Bevölkerung. Diesem folgend, wird die GLV gar als „geistig-moralisches Rückgrat“ der Landesverteidigung bezeichnet und „Ohne ein entsprechendes Staatsbewusstsein und Werteverständnis in der Bevölkerung wären selbst die modernsten militärischen, zivilen und wirtschaftlichen Verteidigungsmaßnahmen wirkungslos“.[7]

Die GLV hat somit zum Ziel, die demokratischen Werte und das kritische Bewusstsein der Bevölkerung zu stärken. Die praktische Umsetzung dieser Ziele erfolgt hauptsächlich über das Bildungssystem. Beispielsweise wurde 1978 durch das Unterrichtsministerium ein Grundsatzerlass zur Politischen Bildung lanciert, welcher vorsah, die GLV-Inhalte in den Schulunterricht zu integrieren und die Vermittlung demokratischer Werte als Grundlage der Widerstandsfähigkeit des Staates hervorhob.[8] Seit dem Schuljahr 2022/23 sind nun die „Umfassende Landesverteidigung“ und das „Österreichische Bundesheer“ explizit im Lehrplan für Geschichte und Politische Bildung verankert. 2023 unterstützten beispielsweise 600 Informationsoffiziere des Bundesheeres die Bildungsarbeit, indem sie Schulen besuchen und über sicherheitspolitische Themen informieren.[9]

Die Entwicklung der sicherheitspolitischen Lage und die Mehrung hybrider Bedrohungen wie Desinformationskampagnen und Cyberangriffe verschaffen der GLV spätestens seit den 2010er Jahren neue Aktualität, denn diese Bedrohungen zielen auf die gesellschaftliche Resilienz und demokratische Stabilität ab–eben genau jene Bereiche, die die GLV zu stärken ersucht.

Abschließend, in den Worten des Bildungsminister Martin Polaschek: „in Zeiten von vermehrter Desinformation und gezielten Fake-News-Kampagnen“ sei eine umfassende Aufklärung der kommenden Generation über Schutzmaßnahmen unerlässlich.[10]

Schweiz

Von den 1930er bis in die 1960er Jahre war die schweizerische geistige Landesverteidigung vor allem eine politisch-kulturelle Bewegung. Das Ziel war es, durch Stärkung „schweizerischer“ Werte das Eindringen totalitärer Ideologien aus den Nachbarländern abzuwehren. Die Bewegung verfolgte so die Prämisse, dass Landesverteidigung nicht nur im militärischen, sondern auch im kulturellen und geistigen Bereich stattfindet.[11] Das Konzept der geistigen Landesverteidigung erhielt 1938 durch Bundesrat Philipp Etter in seiner “Kulturbotschaft”, in welcher er die fundamentalen Werte der Schweiz als kulturelle Vielfalt, föderale Demokratie sowie Würde und Freiheit des Menschen definierte, einen offiziellen Charakter.[12] Ihren kulturellen Ausdruck fand die geistige Landesverteidigung in der Schweizerischen Landesausstellung von 1939 („Landi“), sowie in weiteren Institutionen wie der Kulturstiftung Pro Helvetia. Kurz darauf, zu Zeiten des Zweiten Weltkrieges, wurde sie weiter als zentrales Element der staatlichen Kommunikationsstrategie genutzt. Zudem fungierte die politische Bildung als Träger der geistigen Landesverteidigung, denn zu dieser Zeit wurde der Ruf nach staatsbürgerlicher Erziehung laut, um eine „vaterländische Gesinnung“ zu fördern[13] und folgend erhielt der Staatskundeunterricht während des Krieges und in der Nachkriegszeit eine deutlich patriotische Ausrichtung.

Das Konzept der geistigen Landesverteidigung erhielt 1938 durch Bundesrat Philipp Etter in seiner “Kulturbotschaft” einen offiziellen Charakter.

Nach 1945 lässt sich eine Veränderung des angestrebten Nutzens der geistigen Landesverteidigung verorten. Im Kontext des Kalten Krieges richtete sich die geistige Landesverteidigung nun spezifisch gegen den Kommunismus und nicht mehr allgemein gegen totalitäre Ideologien. Diese Neuausrichtung manifestierte sich ab 1950 in der „umfassenden Landesverteidigung“, sowie in den Lehrplänen, welche die Vermittlung „typisch schweizerischer“ Werte und die Einzigartigkeit der Schweizer Demokratie hervorheben sollten, sowie das im 1969 verteilten Zivilverteidigungsbüchlein.[14] Ebendieses Büchlein rief heftige Kritik seitens der Linken und der Bewegungen der 1968er hervor, die in öffentlichen Verbrennungen der Publikation ihren extremsten Ausdruck fanden. Ab den 1970er Jahren vollzog sich ein Paradigmenwechsel hin zu einem pluralistisch-kompetenzorientierten Ansatz[15] und das ehemalige Konzept verlor an Bedeutung, wirkte jedoch in verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen weiter. Ebenfalls bleibt die Vermittlung demokratischer Grundwerte ein zentrales Anliegen der politischen Bildung, wodurch ein Kerngedanke der geistigen Landesverteidigung in zeitgemäßer Form fortbesteht.

Die basisdemokratische Struktur der Schweiz mit direkter Demokratie, Föderalismus und lokaler Autonomie kann selbst als institutionalisierte Form geistiger Landesverteidigung interpretiert werden. Diese Strukturen bilden, was Linder[16] als „institutionellen Pluralismus“ bezeichnet; die Vielfalt politischer Ebenen und Partizipationsformen erschwert strukturell die Durchsetzung totalitärer Tendenzen. Ebenso stärkt die aktive Beteiligung der Bürger an politischen Entscheidungsprozessen die demokratische Eigenverantwortung und entspricht dem Konzept der „geistigen Widerstandskraft“.[17] Der Verfassungsauftrag zur Landesverteidigung wird somit nicht nur militärisch umgesetzt, sondern findet seinen politisch-kulturellen Ausdruck in der direktdemokratischen Verfasstheit des Schweizer Staates.

Die basisdemokratische Struktur der Schweiz mit direkter Demokratie, Föderalismus und lokaler Autonomie kann selbst als institutionalisierte Form geistiger Landesverteidigung interpretiert werden.

Die geistige Landesverteidigung bleibt somit in transformierter Form wirksam; weniger als explizite Ideologie, sondern als implizite Komponente des schweizerischen Selbstverständnisses, die in enger Verbindung mit dem verfassungsmäßigen Auftrag zur Landesverteidigung steht und diesen um eine bürgerschaftliche Dimension erweitert.

Geographischer Exkurs

Sowohl die Schweiz als auch Österreich stehen vor vergleichbaren geographischen Herausforderungen. In der Schweiz konzentrieren sich urbane Zentren, Industriecluster und infrastrukturelle Lebensadern im Mittelland. Dies entspricht jenem schmalen Raum, der gleichzeitig der einzige geographisch sinnvolle Ort für einen Bewegungskrieg ist. Die Verkehrsknotenpunkte und das Rückgrat der Energieversorgung sind dort ebenfalls konzentriert.

Auch Österreich weist strukturelle Parallelen auf. Die Ostregion mit Wien als politisches und wirtschaftliches Zentrum ist infrastrukturell exponiert. Die Durchlässigkeit des Wiener Beckens in Richtung Osten macht es zu einem potenziellen Hauptoperationsraum eines Angreifers.

Das Funktionsmodell

Die geistige Landesverteidigung ist ein wichtiger Teil der umfassenden Landesverteidigung und wirkt mit anderen Teilbereichen, namentlich der zivilen, militärischen und wirtschaftlichen Landesverteidigung, zusammen. In der Schweiz gibt es bis anhin kein Funktionsmodell, welches dieses Zusammenwirken darstellt.

Die geistige Landesverteidigung ist ein wichtiger Teil der umfassenden Landesverteidigung und wirkt mit anderen Teilbereichen zusammen.

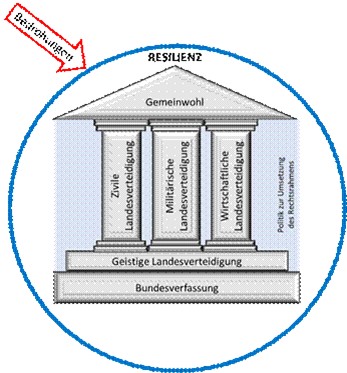

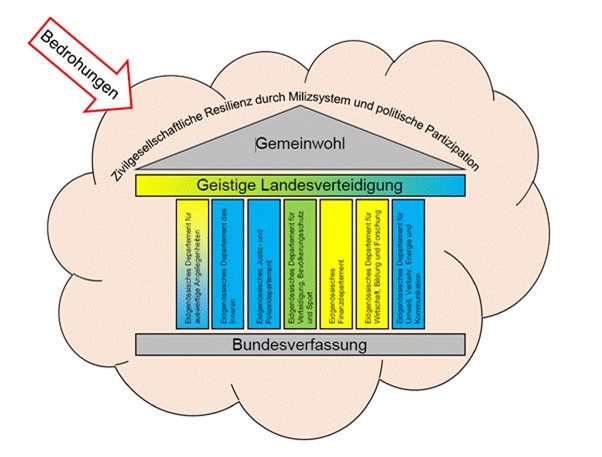

Im Fall Österreich wurde durch Herrn ObstltdG Mag. (FH) Dr. Alexander Treiblmaier, MA MSc, in seinem Beitrag “Die Bedeutung der geistigen Landesverteidigung für das Gemeinwohl und die Resilienz Österreichs”[18] ein Funktionsmodell entwickelt, welches den Zusammenhang zwischen allen Teilbereichen der umfassenden Landesverteidigung darstellt. Anhand ebendieses Modells wurde durch die Autoren ein Funktionsmodell für die Schweiz entwickelt, welches die politischen, zivilen, wirtschaftlichen und militärischen Besonderheiten aufgreift und in den Zusammenhang der geistigen Landesverteidigung und der umfassenden Landesverteidigung bringt.

Funktionsmodell der Umfassenden Landesverteidigung in Österreich.

Dem Modell ist zu entnehmen, dass die Bundesverfassung die grundlegende Basis darstellt, während die Politik als Rahmen für die effektive Umsetzung des Rechtsrahmen dient. Die Geistige Landesverteidigung basiert auf der Bundesverfassung und repräsentiert die zentralen Werte und demokratischen Prinzipien Österreichs. Ihre zentrale Aufgabe ist es, die Bevölkerung für die Bedeutung des Gemeinwohls zu sensibilisieren und den Willen zu stärken, für die Sicherung der staatlichen und gesellschaftlichen Lebensgrundlagen einzustehen. Die militärische, zivile und wirtschaftliche Landesverteidigung baut auf diesen beiden Fundamenten auf, sind miteinander verknüpft und werden als tragende Säulen dargestellt. Das Gemeinwohl wiederrum umfasst das Wohl der gesamten Bevölkerung und des österreichischen Staates und steht an der Spitze des Modells. Durch das Zusammenwirken all dieser Bereiche entsteht eine umfassende Resilienz gegenüber äußeren Einflüssen und Bedrohungen – dargestellt als abschließender Kreis.

Funktionsmodell der Umfassenden Landesverteidigung in der Schweiz; Quelle: Autoren.

Dem Modell für die Schweiz ist zu entnehmen, dass die Bundesverfassung die grundlegende Basis darstellt. Auf dem Fundament der Bundesverfassung bauen sieben, farbige Säulen, welche die schweizerische Bundesverwaltung mit ihren sieben Departementen und deren Rolle im Bereich der zivilen (Blau), wirtschaftlichen (Gelb) und militärischen (Grün) Landesverteidigung darstellt. Die geistige Landesverteidigung baut auf den erwähnten sieben Säulen auf, ist in den selbigen Farben gehalten und stützt das über allem stehende Gemeinwohl, welches als Dach des Konstruktes dargestellt wird. Das Modell wird umrandet von der Wolke der zivilgesellschaftlichen Resilienz, gestärkt durch das schweizerische Milizsystem, welcher das Modell von äußeren Bedrohungen und Einflüssen schützt.

Funktionsmodell Schweiz

Die Bundesverfassung bildet das Fundament des Funktionsmodelles. In ihrer Präambel ist das Bestreben des Schweizer Volkes und der Kantone “um Freiheit und Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden in Solidarität und Offenheit gegenüber der Welt zu stärken” verankert. Auf diesem Grundsatz bauen die sieben Säulen, welche wiederum den sieben Departementen der Bundesverwaltung entsprechen und die Grundpfeiler der Schweizer Staatsordnung bilden.

Die erste Säule stellt das Departement für auswärtige Angelegenheiten dar, welches die Interessen der Schweiz im Ausland wahrt und die Umsetzung der außenpolitischen Strategie des Bundesrates vorantreibt. In Bezug auf die Landesverteidigung und das Funktionsmodell sind hier vor allem die internationale Kooperation auf strategischer Stufe bedeutend. Hybride Kriegstaktiken und eine sich verschlechternde sicherheitspolitische Umgebung, mit Rückkehr des Krieges nach Europa machen es für die Schweiz unerlässlich durch internationale Kooperationen das eigene Wissen zu teilen. Ebenso ist es unerlässlich von anderen Streitkräften zu lernen. Als Beispiel hier zu nennen ist die erfolgreiche Teilnahme der Schweiz an der Joint Exercise “Locked Shields”. Solche Üungen helfen der Schweiz und den Teilnehmern sich zu positionieren, die eigenen Stärken zu erkennen und mögliche eigene Schwächen durch Wissensaustausch und Lernmöglichkeiten mit anderen Nationen zu reduzieren. Die geistige Landesverteidigung kann hierbei ebenfalls vorangetrieben werden, zeigen sich doch genau bei internationalen Wettkämpfen der eigene Landeszusammenhalt und die eigenen Werte und Normen, welche eine symbiotische Gruppendynamik ermöglichen.

Hybride Kriegstaktiken und eine sich verschlechternde sicherheitspolitische Umgebung, mit Rückkehr des Krieges nach Europa machen es für die Schweiz unerlässlich durch internationale Kooperationen das eigene Wissen zu teilen.

Die zweite Säule ist das Departement des Inneren, welches sich schwerpunktmäßig mit der Altersvorsorge und dem Gesundheitswesen befasst. Für das Funktionsmodell von Bedeutung sind die dem Departement unterstellten Bundesämter: Kultur, Meteo, Bundesamt für Gesundheit (BAG) und Bundesamt für Lebensmittel und Veterinärwesen. Das Bundesamt für Kultur spielt vor allem für die geistige Landesverteidigung eine tragende Rolle, denn ebendiese Vermittlung von Schweizer Grundwerten und Normen ist durch beispielsweise Ausstellungen, Theaterstücke oder Filme möglich. Ebenso wurde spätestens während der Corona Krise mit Vernetzung der Miliz und des BAG zur Hilfe in Altenheimen, Spitälern und weiteren Institutionen deutlich, dass es eine überdepartementale und gesamtgesellschaftliche Verantwortung gibt. Dies wiederrum stärkt nach dem Konzept der Landesverteidigung den Wehrwillen. Hierbei kann auf den Grundsatz der Eidgenossenschaft “Einer für Alle, Alle für Einen” referiert werden. In ebendiesem Grundsatz eint sich das Zusammenzuwirken, um das eigene Land ganzheitlich verteidigen zu können.

Die dritte Säule ist das Justiz- und Polizeidepartement, welches sich mit Bürgerrecht, innere Sicherheit, Asyl und Migration befasst. Für das schweizerische Funktionsmodell ist diese Säule vor allem in der gesellschaftspolitischen Rolle und der Rolle der inneren Sicherheit tragend. Eine umfangreiche Landesverteidigung gegen Außen beruht auf innerer Sicherheit und einer, wie oben bereits erwähnt, symbiotisch lebenden Gesellschaft. Besonders das Bundesamt der Polizei und Justiz sind hierbei besonders hervorzuheben. Im Sinne der geistigen Landesverteidigung gilt es hier, dass diese Bundesämter den Rechtsstaat wahren, welcher in seiner Form die Grundzüge Schweizer Werte und Normen widerspiegelt.

Die vierte Säule ist das Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport, welches in seiner Gesamtheit eine tragende Rolle im Funktionsmodell, sowohl innerhalb der geistigen Landesverteidigung, als auch bei der Gesamtverteidigung einnimmt. Hierbei ist dieses Departement weit mehr als die Armee selbst. Die Bereiche des Bevölkerungsschutzes, der Nachrichtendienst des Bundes, sowie swisstopo und armasuisse, und die Beschaffung komplexer Technologien gehören ebenfalls dazu. Die Armee ist das sicherheitspolitische Instrument des Rechtsstaates und dient explizit der Verteidigung – sie ist also Grundbestandteil einer Gesamtverteidigung, ebenfalls wirkt sie auf die geistige Landesverteidigung ein. Zum einen leistet das Milizsystem der Schweiz wichtigen Austausch zwischen Zivilbevölkerung und Militär, zum anderen helfen die Angehörigen der Armee in der sicherheitspolitischen Bildung der breiten Bevölkerung. Dies erfolgt beispielsweise während Veranstaltungen, sowie der Förderung der Sichtbarkeit der Schweizer Armee während nationaler Fach- und Publikumsmessen. Der Bevölkerungsschutz leistet wichtige Arbeit in der Gesamtverteidigung, und da dieser zu einem großen Teil in der Verantwortung der Kantone liegt, wird hier ebenfalls Teil der geistigen Landesverteidigung, nämlich dem Erhalt des Föderalismus als Wert der Schweiz gewahrt. Der Sektor Sport ist ebenfalls ein wichtiger Bestandteil der geistigen Landesverteidigung, gerade Großevents wie das Weltcupskirennen am Lauberhorn, an welchem ein zentraler Volkssport der Schweiz ausgeübt wird, darf nicht unterschätzt werden.

Die Armee ist das sicherheitspolitische Instrument des Rechtsstaates und dient explizit der Verteidigung.

Die fünfte Säule bildet das Finanzdepartment, welches sich schwergewichtig mit dem Staatshaushalt und Steuerfragen beschäftigt. In Bezug auf das Schweizer Funktionsmodell ist hier vor allem das Bundesbudget von hoher Bedeutung. Angesichts der sich verschlechternden Sicherheitslage in Europa und weltweit, muss die Verteidigungsfähigkeit der Schweizer Armee dringend–finanziell–gestärkt werden. Es gilt hierbei Fähigkeitslücken in Ausbildung und Material zu schließen, um eine glaubwürdige militärische Landesverteidigung gewährleisten zu können. Hierzu braucht es eine Aufstockung des Budgets. In Bezug auf die geistige Landesverteidigung könnte hier argumentiert werden, dass die Entscheidung des Parlament, welchem Bundesamt, wie viel Geld zugesprochen wird, einen direkten Einfluss darauf hat, wie die Bevölkerung die Bundesämter wahrnimmt.

Die sechste Säule ist Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung, welches sich mit der Volkswirtschaft und Bildungsfragen beschäftigt. In diesem Departement lassen sich drei wichtige Stakeholder für das Modell identifizieren. In Bezug auf die umfassende Landesverteidigung ist das Bundesamt für Zivildient von hoher Bedeutung. Die umfassende Landesverteidigung beinhalte die Summe aller militärischen und zivilen Versorgungsmaßnahmen – gerade in der Schweiz ist der Zivildienst eine wichtige Ressource bezüglich der Entlastung in Pflege- und Altersheimen, sowie Spitälern und Kindergärten. Für die geistige Landesverteidigung ist vor allem das Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation und der ETH-Bereich von höchster Bedeutung. Hierbei sind vor allem bildungspolitische und historische Fächer wichtig – nicht um ein militärisches Dogma zu indoktrinieren, sondern um ein Bewusstsein unter den Jugendlichen zu schaffen in Bezug eine kritische Haltung und Urteilsfähigkeit zu sicherheitspolitischen und militärischen Machtverhältnissen, Extremismen und Instrumentalisierungen erkennen zu können, Demokratie als politische Instanz verstehen, Verteidigungspolitik und Bedrohungsbilder verstehen und so ein Bewusstsein für die Notwendigkeit einer verteidigungsfähigen Schweizer Armee zu fördern.

Die letzte tragende Säule bildet das Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation, welches sich vor allem mit Fragen zur Umwelt und Infrastruktur beschäftigt. Für die umfassende Landesverteidigung ist dieses Departement von tragender Bedeutung, denn eine funktionierende und belastbare Infrastruktur ist das Fundament einer funktionierenden, umfassenden und flexiblen Landesverteidigung. Gerade in Zeiten aktiver Bedrohung bedarf es der effizienten Regelung des Verkehrs, der Energie und der Kommunikation. In Bezug auf die geistige Landesverteidigung leistet das Departement durch die Instandhaltung aller Teilbereiche einen wichtigen Beitrag zur Wahrnehmung der Schweiz durch ihre Bevölkerung und somit die Wahrnehmung einer schützenswerten Umgebung.

Gerade in Zeiten aktiver Bedrohung bedarf es der effizienten Regelung des Verkehrs, der Energie und der Kommunikation.

Diese tragenden Säulen und die geistige Landesverteidigung als Verbindungselement werden durch das einende Dachelement “Gemeinwohl” getragen. Hier kann man nochmals auf den Grundsatz der Eidgenossenschaft “Einer für Alle, Alle für Einen” referenzieren – es geht um das Gemeinwohl, welches weit über die Interessen des Einzelnen hinausgeht.

Umrandet wird das System von einer Umgebung aus Stärke durch das Schweizer Milizsystem und die aktive politische Partizipation. Beides sind Eigenheiten und Besonderheiten der Schweiz, vor allem aber sind sie ihre Stärken in der Etablierung zivilgesellschaftlicher Resilienz!

Abschließende Überlegungen

Die Verteidigungsfähigkeit eines Staates ist kein isoliertes Phänomen, sondern Ausdruck seiner gesamtgesellschaftlichen Resilienz. Diese Resilienz beruht auf einem demokratisch legitimierten Überlebenswillen–einem gemeinsamen Mindset, das Sicherheit nicht als gegeben hinnimmt, sondern aktiv bewahren will. Die Geistige Landesverteidigung, in der Schweiz wie in Österreich, verkörpert dieses Selbstverständnis: die bewusste Bereitschaft, sich gegen sämtliche Bedrohungen zur Wehr zu setzen, in friedlichen wie in krisenhaften Zeiten.

Doch dieser gesellschaftliche Wille zur Verteidigung bleibt wirkungslos, wenn er sich nicht in Strukturen, Abläufen und Zuständigkeiten konkretisiert. Gesamtverteidigung geschieht nicht im luftleeren Raum. Sie setzt eingespielte Prozesse auf allen föderalen Ebenen voraus. Diese Ebenen reichen von den Gemeinden über Kantone beziehungsweise Bundesländer bis hin zum Bund. Ebenso wird ein funktionierendes Zusammenspiel ziviler und militärischer Akteure vorausgesetzt.

In Friedenszeiten jedoch bleibt solch ein Ernstfall weitgehend ein abstraktes Denkkonstrukt. Dies baut unter anderem darauf, dass die psychologische Komponente eines bewaffneten Konflikts sich nicht vollumfänglich simulieren lässt. Gerade deshalb ist es entscheidend, in der strategischen Vorbereitung eine „Ökonomie der Kräfte“ zu entwickeln. Dies bedeutet die Fähigkeit, Ressourcen in Balance vorzuhalten und einzusetzen.

Ein zentraler Baustein dieser Vorbereitung ist die Rolle des Militärs in Friedenszeiten. In der Schweiz ist das Milizsystem nicht nur Ausdruck nationaler Identität, sondern eine gelebte Form der zivil-militärischen Integration. Der Wehrdienst verankert das Prinzip der Verteidigungsfähigkeit tief in der Gesellschaft und macht Sicherheit zur Bürgerpflicht. In Österreich wiederum übernimmt das Bundesheer im Inneren zahlreiche unterstützende Aufgaben, welche von Katastrophenschutz über Grenzsicherung bis zu sicherheitspolizeilicher Assistenz reichen. Beide Staaten zeigen damit exemplarisch, dass die Armee nicht nur für den Krieg bereitstehen, sondern auch im Frieden handlungsfähig und legitimiert sein muss. Diese Einbindung in den Alltag schafft nicht nur Vertrauen, sondern ist angesichts der konkreten geostrategischen Ausgangslage besonders notwendig.

Der Wehrdienst verankert das Prinzip der Verteidigungsfähigkeit tief in der Gesellschaft und macht Sicherheit zur Bürgerpflicht.

Vor diesem Hintergrund wird klar, dass diese strukturellen Gegebenheiten eine Landesverteidigung voraussetzen, die sich nicht in statischer Abwehr erschöpft. Entscheidend ist die Fähigkeit, rasch und lagegerecht Schwergewichte zu bilden und Mittel zeitnah zu verlegen. Dies bedingt nicht nur militärische Mobilität, sondern vor allem ein gesamtstaatliches Wirkungsverständnis. Die Kombination von defensiven und offensiven Handlungsformen, nämlich der Verteidigung und dem Gegenangriff, muss als integraler Bestandteil nationaler Machtentfaltung verstanden werden.

Diese Fähigkeit zur Machtprojektion im Rahmen der Verteidigung ist jedoch nicht vom Militär allein zu leisten. Nur wer wirtschaftlich wächst, kann sich auf- und ausrüsten und dadurch überhaupt glaubhaft Wehrfähigkeit ausstrahlen. Diese Wehrfähigkeit wiederum setzt Wehrwilligkeit voraus, eine Haltung, die aus dem gesellschaftlichen Selbstverständnis hervorgeht, gegen innen stabilisierend und gegen aussen abschreckend wirken kann.

Dabei kommt der sichtbaren Präsenz des Wehrwillens eine entscheidende Bedeutung zu. Übungen und Manöver dienen nicht nur der Ausbildung und Überprüfung, sondern sind bewusste Zeichen staatlicher Entschlossenheit. Sie demonstrieren, dass ein Staat seine Mittel nicht nur besitzt, sondern auch einzusetzen weiss – indem militärische Ausbildung im Einklang mit der Bundesverfassung sichtbar, legitimiert und eingebettet inmitten der Bevölkerung stattfindet. Gerade in liberalen Demokratien, deren politische Kultur auf Konsens und Gemeinwohl gründet, ist eine solche demonstrative Bereitschaft in allen Aspekten der Verteidigung von zentraler Bedeutung. Sie stärkt das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung und entfaltet zugleich konkrete Wirkung in der regionalen und lokalen Wirtschaft. Eine Demokratie darf nicht auf Hoffnung setzen – sie muss handeln und überzeugen.

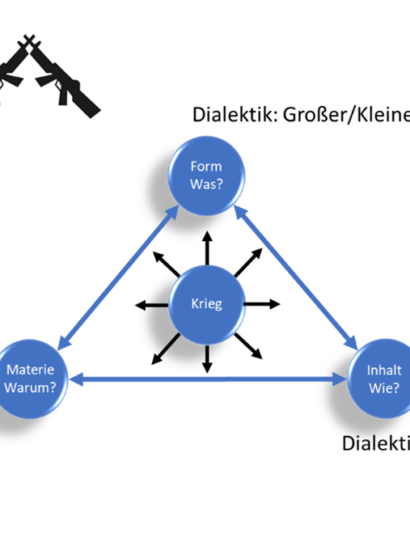

Auch im Konfliktfall entscheidet letztlich nicht das Lagebild allein über Kriegsdauer und -ausgang, sondern der politische Durchhaltewille. Clausewitz hat dies früh erkannt: Ein Krieg dauert nur so lange, wie er von der Politik und damit mittelbar von der Bevölkerung getragen wird. Frieden kehrt dann ein, wenn der subjektive Preis einer Fortsetzung des Krieges als zu hoch empfunden wird.[19] Auch deshalb ist gesamtstaatliche Verteidigungsfähigkeit nicht nur militärisch, sondern zutiefst politisch und moralisch zu denken.

Ein Krieg dauert nur so lange, wie er von der Politik und damit mittelbar von der Bevölkerung getragen wird.

In dieser Überzeugungsarbeit liegt die tiefere Bedeutung der Geistigen Landesverteidigung. Sie ist kein Relikt des Kalten Krieges, sondern ein hochaktuelles Konzept mit der bewussten Verankerung von Verteidigungsbereitschaft im politischen, gesellschaftlichen und kulturellen Alltag. Wer über einen freien Geist verfügt, kann eine resiliente Gesellschaft aufbauen. Zugleich ist eine engagierte, selbstbewusste und informierte Zivilbevölkerung einem Gegner auch auf Dauer resilient und kann so seinen Handlungsspielraum auf eine Weise einschränken, welche mit rein militärischer Macht nicht zu erzwingen gewesen wären.

Abschließend zusammengefasst ist die erste Verteidigungslinie eines freien Landes, wie die Schweiz und Österreich es sind, der Geist seiner Bürger.

Konklusion

Die Geistige Landesverteidigung ist kein überholtes Schlagwort aus dem Kalten Krieg, sondern ein Konzept, das sich im Stillen erneuert – mit der Zeitenwende klar und deutlich. Zwar weckt der Begriff in der Schweiz bis heute Assoziationen an vergangene staatliche Eingriffe in die Meinungs- und Pressefreiheit sowie an die verdeckte Beeinflussung innerhalb der Verwaltung, der Bildung und der Kultur. Doch wer sie allein aus dieser Perspektive betrachtet, verkennt ihre gegenwärtige Wirkungskraft.

In Österreich wird Geistige Landesverteidigung explizit benannt und institutionell getragen. In der Schweiz hingegen vollzieht sie sich im Hintergrund – in der politischen Bildung, in der föderalen Ordnung, im Milizsystem – und bleibt dennoch wirksam. Sie ist nicht formell, sondern funktional verankert. Mit dem Ende der Friedensdividende und dem Wiedererstarken geopolitischer Spannungen zeigt sich, wie wichtig dieser in der Schweiz verkannte Teil der Gesamtverteidigung geworden ist. Es geht dabei nicht um die Wiederbelebung alter Parolen, sondern um die bewusste Verankerung von Verteidigungsbereitschaft und Wehrwillen im politischen, gesellschaftlichen und kulturellen Alltag. Um das stille Wissen, dass Sicherheit mehr ist als Ausrüstung – sie beginnt im Kopf.

In Österreich wird Geistige Landesverteidigung explizit benannt und institutionell getragen. In der Schweiz hingegen vollzieht sie sich im Hintergrund.

Eine engagierte, selbstbewusste und informierte Zivilbevölkerung bildet das Rückgrat einer widerstandsfähigen Demokratie. Ihre geistige Standfestigkeit kann jene Handlungsspielräume einschränken, die ein Gegner militärisch nie erzwingen könnte. In dieser unauffälligen, aber tief verankerten Botschaft liegt das eigentliche Potenzial der Geistigen Landesverteidigung – nicht als ewig gestrige Träumerei, sondern als staatstragende Notwendigkeit unserer Zeit.

Sarah von Felten, MA, hat einen Masterabschluss in Geschichte und englischer Sprach- und Literaturwissenschaft und promoviert im Bereich der Militärgeschichte an der Universität Bern. Sie arbeitet derzeit als Forschungsmitarbeiterin innerhalb der Dozentur Führung und Kommunikation an der Militärakademie an der ETH Zürich. Ihre Forschungsschwerpunkte sind die militärische Führung und Gefolgschaft, effiziente Kommunikation und die Schweizer Sicherheits- und Verteidigungspolitik; E-Mail: [email protected]; Jonas Ch. Frey, ist Absolvent der Militärakademie an der ETH Zürich und als Berufsoffizier im Lehrverband Führungsunterstützung der Schweizer Armee tätig. Mehrjährige Kommandanten-Erfahrung, Auslandseinsätze und multinationale Übungen runden seine sicherheitspolitische Expertise ab. Nebenberuflich schreibt er als freier Journalist über Militärgeschichte, europäische Politik und Leadership für internationale Publikationen und produziert crossmedialen Content; E-Mail: [email protected].

Bei den in diesem Artikel vertretenen Ansichten handelt es sich um die der Autoren.

[1] Karikatur aus der Schweizer Radiozeitung, 1939, Nr. 31 (Schweizerische Nationalbibliothek, Bern).

[2] Marco Jorio, „Geistige Landesverteidigung,“ in: Historisches Lexikon der Schweiz (HLS), Version vom 23.11.2006, zuletzt abgerufen konsultiert am Feber 20, 2025, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/017426/2006-11-23/.

[3] Gerhard Stourzh, Um Einheit und Freiheit: Staatsvertrag, Neutralität und das Ende der Ost-West-Besetzung Österreichs 1945-1955, Wien: Böhlau, 2005.

[4] Felix Schneider, Gedanken zur Geschichte der Umfassenden Landesverteidigung: Entstehung, Konzeption und Kritik, Vortrag anlässlich des Traditionstages der LVAk, 2012.

[5] Herbert Krejci, “Die verfassungsrechtliche Grundlage der Umfassenden Landesverteidigung,” Österreichische Militärische Zeitschrift, 1976, 14(3), 203-209.

[6] Christoph Konrath, “Die verfassungsrechtliche Verankerung der Umfassenden Landesverteidigung,” Journal für Rechtspolitik, 2005, 13(1), 29-38.

[7] Felix Ermacora, “Zehn Jahre Umfassende Landesverteidigung in der österreichischen Bundesverfassung,” in: A. Khol & G. Ofner (Hrsg.), Österreichisches Jahrbuch für Politik 1985 (S. 605–620).

[8] Bundesministerium für Bildung und Frauen (BMBF), Grundsatzerlass Politische Bildung, 2015.

[9] Bundesministerium für Landesverteidigung (BMLV), Tätigkeitsbericht der Informationsoffiziere 2022, 2023.

[10] Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung (BMBWF), Informationen zur Geistigen Landesverteidigung im Unterricht, 2023.

[11] Marco Jorio, „Geistige Landesverteidigung,“ in: Historisches Lexikon der Schweiz (HLS), Version vom 23.11.2006, zuletzt abgerufen konsultiert am Feber 20, 2025, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/017426/2006-11-23/.

[12] Joseph Mooser, “Die „Geistige Landesverteidigung“ in den 1930er Jahren,” Schweizerische Zeitschrift für Geschichte, 1997, 47(4), 685-708.

[13] Lucien Criblez, “Zwischen Pädagogik und Politik: Bildung und Erziehung in der deutschsprachigen Schweiz zwischen Krise und Krieg (1930-1945),” Bern, 1995.

[14] Thomas Buomberger, Die Schweiz im Kalten Krieg 1945–1990. Hier und Jetzt, 2017.

[15] Heinz Moser, Franz Kost & Walter Holdener, Zur Geschichte der politischen Bildung in der Schweiz, Stuttgart, 2005.

[16] Wolf Linder, Schweizerische Demokratie: Institutionen, Prozesse, Perspektiven (2. Aufl.), Haupt Verlag, 2005.

[17] Jakob Tanner, “Die Schweiz in den 1950er Jahren,” in: J.-D. Blanc & C. Luchsinger (Hrsg.), achtung: die 50er Jahre!, 144-174, Chronos, 1999.

[18] Alexander Treibelmeier, “Die Bedeutung der geistigen Landesverteidigung für das Gemeinwohl und die Resilienz Österreichs,” in: The Defence Horizon Journal.

[19] Carl von Clausewitz und Wolfgang Pickert, Vom Kriege, 16. Aufl. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt, 2007.