Abstract: Das Prinzip von Wirkung und Manöver fußt unter anderem auch auf der Informationsüberlegenheit beziehungsweise Informationsdominanz.[1] Durch den Einsatz von einem großen Portfolio an Sensoren – auf allen Seiten eines Konfliktes – am modernen Gefechtsfeld wird das Element Bewegung zusehends erschwert. Eine Parität der Informationsbeschaffung führt zwangsläufig vom Manöver in eine Abnutzung. In dieser wird das Element Bewegung vermehrt durch den ausschließlichen Einsatz von Feuer ersetzt. Die Antwort auf diese Form der bewaffneten Auseinandersetzung scheint ein altes Konzept der Roten Armee zu sein. Die Sturmabteilungen (Assault Detachements) sind ein Element, welches das Manöver – auch in einem Abnutzungskrieg – wieder ermöglichen kann.

Problemstellung: Welches militärische Konzept erlaubt es, trotz einer vermeintlichen Pattstellung in Bezug auf die Informationsüberlegenheit und der damit einhergehenden Abnützungsstrategie, zu manövrieren und damit erfolgreich zu sein?

Was nun?: Manöver und Abnutzung gehen im bewaffneten Konflikt immer Hand in Hand. Das Besondere an modernen Konflikten ist aber eine zunehmende Verschiebung des Manövers zu Gunsten der Abnutzung. Anders formuliert wird die Wirkung am Gegner eher durch Feuer denn durch geschicktes Manövrieren erreicht. Diese Erkenntnis, in Verbindung mit dem Bewusstmachen eines anderen militärischen Mindsets der russischen Streitkräfte, soll helfen, diese Ausformung des bewaffneten Konfliktes zu verstehen und sich besser auf einen Gegner mit diesen Voraussetzungen (z. B. Abnutzung als primäre Strategie unter hoher Verlustbereitschaft) vorbereiten zu können. Die Lehren aus dem spezifischen Konflikt geben einen Eindruck über einen potenziellen künftigen Gegner und sind auch in der Ausbildung der künftigen Führungskräfte des Österreichischen Bundesheeres zu vermitteln.

Quelle: Verfasser.

Die Materie des Konfliktes

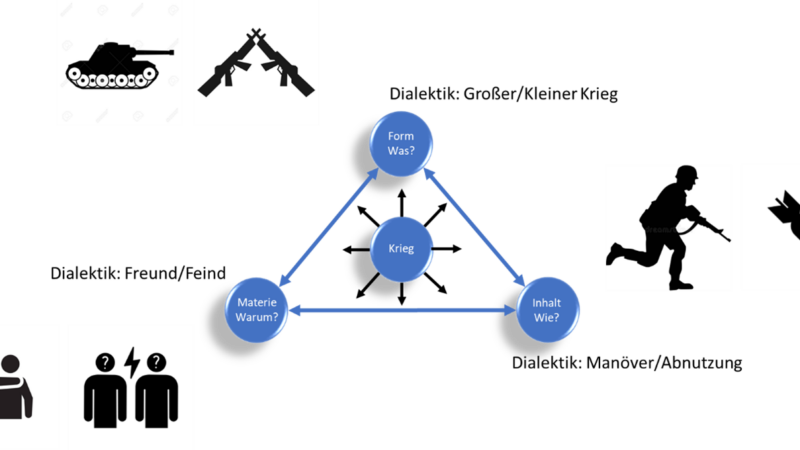

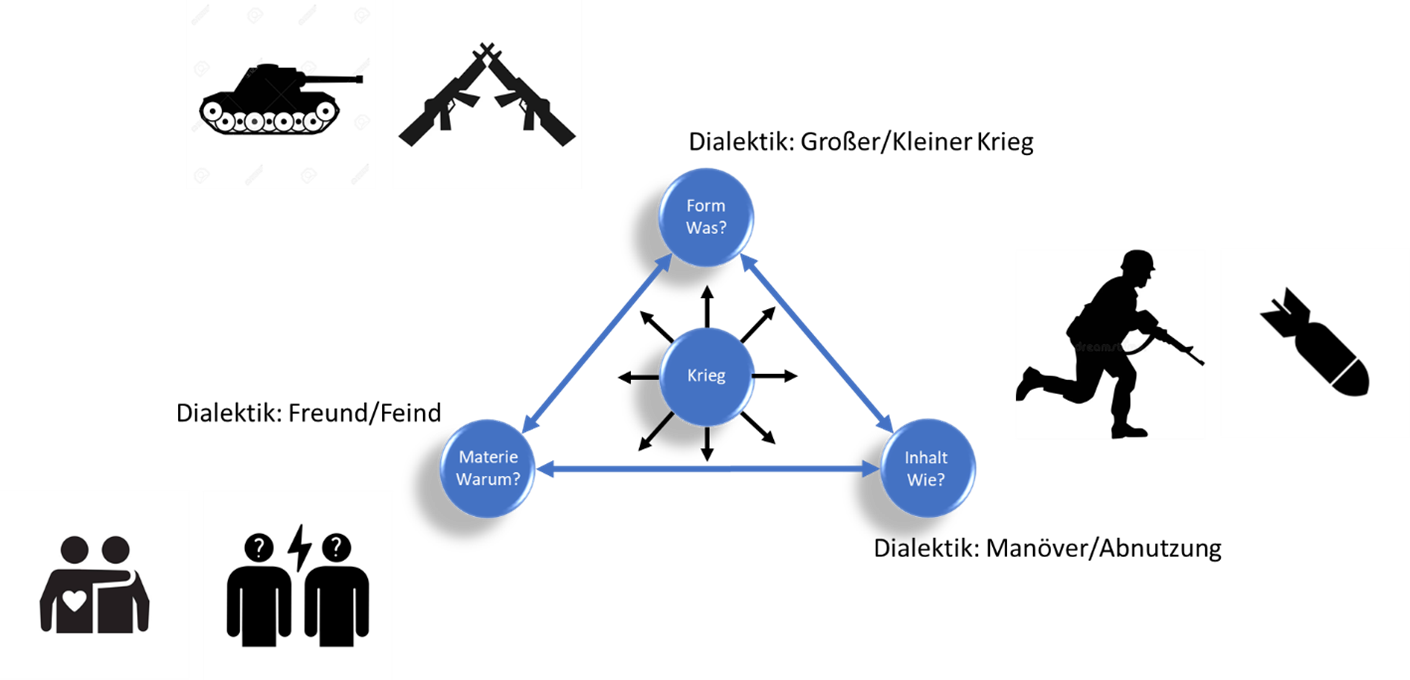

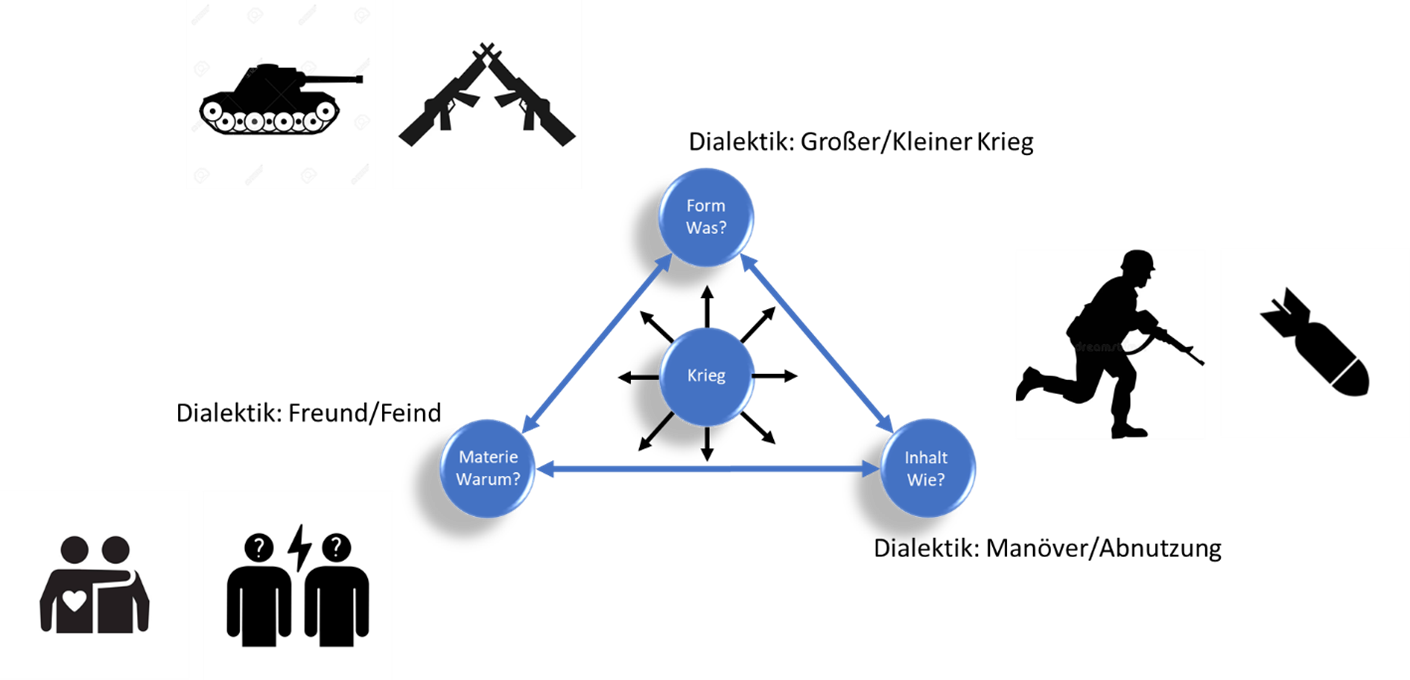

Zunächst erfolgt die begriffliche Auseinandersetzung mit dem – bewaffneten – Konflikt, um sich in weiterer Folge dem Krieg und seinen Ausformungen zuzuwenden. Hier geht es Kant folgend zunächst um die Materie – den Konflikt – ,um schließlich über die Form(en) desselben vorzudringen zu seinem Inhalt.[3] Die Materie, also der Konflikt selbst, ist dem Wesen nach, laut Clausewitz, der Sphäre des Politischen zuzuordnen.[4] Der Konflikt ist ein dialektisches Verhältnis, eine Auseinandersetzung zwischen gegensätzlichen Standpunkten. Clausewitz spricht dabei vom Widerstreit zweier entgegengesetzter Willen, die im Konflikt aufeinandertreffen. Diese Dialektik findet sich auch bei Carl Schmitt, wenn er das Wesen des Politischen als die Fähigkeit bezeichnet, zwischen Freund und Feind zu unterscheiden.[5] Der Konflikt, welcher Ausprägung auch immer, resultiert aus dem Widerstreit zumindest zweier Positionen, der auf unterschiedlichen Eskalationsebenen zur Austragung gelangt. Da es immer unterschiedliche Positionen im Politischen, in der Gesellschaft unter Menschen, gibt, ist der Konflikt ständiger Begleiter der Menschheit.[6] Diese Dialektik von Freund und Feind oder zwei entgegengesetzten Interessen/Zielen, von These und Antithese, erklärt, warum es Konflikte gibt, diese Dialektik ist also der Kern des Konfliktes selbst.

Konfliktformen

Betrachtet man die Form, in der Konflikte auftreten können, ergibt sich, rein auf der Metaebene betrachtet, eine weitere Dialektik. Nach Beschaffenheit – in Bezug auf Ausrüstung, Fähigkeiten und Kapazitäten – der Konfliktparteien kann zum Beispiel zwischen symmetrischen oder asymmetrischen Konflikten unterschieden werden.[7] Sind die Konfliktgegner ähnlich konstituiert, spricht man von einem symmetrischen Konflikt. Das heißt nicht, dass die Stärke der Gegner gleich ist, sondern, dass die Gegner in ihrer grundsätzlichen Struktur, Normen und Methode einander ähnlich sind.

Betrachtet man die Form, in der Konflikte auftreten können, ergibt sich, rein auf der Metaebene betrachtet, eine weitere Dialektik. Nach Beschaffenheit – in Bezug auf Ausrüstung, Fähigkeiten und Kapazitäten.

Bei der Asymmetrie im Konflikt ist eine grundsätzliche Differenzierung vorhanden. Einer der Kontrahenten hat die Merkmale eines symmetrisch agierenden Protagonisten, während der Gegner aufgrund unterschiedlichen Faktoren (z. B. Ausstattung, Verfahren …) asymmetrisch vorgeht.[8] So wird auch bei Carl von Decker, einem Zeitgenossen von Clausewitz, vom Kleinen und vom Großen Krieg gesprochen.[9] Clausewitz selbst geht in seinen Vorlesungen zum Kleinen Krieg auf diese Dialektik näher ein.[10] Zwischen diesen Eckpfeilern gibt es im „Chamäleon Krieg“ (Clausewitz) eine Vielzahl an Mischformen.[11] Diese können in ein und demselben Konflikt in unterschiedlichen Räumen auch zeitgleich wirksam werden.

Inhalt des Konfliktes

Dieser Inhalt bezieht sich darauf, wie ein Konflikt ausgetragen wird. Traditionell sind die Mittel im militärischen, bewaffneten Konflikt die zwei Elemente Feuer und Bewegung.[12] Im hybriden Kontext ist jedoch eher von Wirkung und einem abstrakten Manöverbegriff zu sprechen. Lässt sich das Manöver in den klassischen Domänen noch raumbezogen erfassen, so ist dies in der Cyber- und Informationsdomäne an der Räumlichkeit im euklidischen Sinn nur schwer festzumachen. Je nach Gewichtung dieser beiden Elemente – Wirkung und Manöver – , die immer gemeinsam zur Anwendung gelangen, unterscheidet man in der Ausprägung zwischen Manöver- und Abnützungskrieg. Das Manöver bezweckt, durch das Erlangen beziehungsweise das Gewinnen einer vorteilhaften Position im Raum den Gegner im Sinne von Clausewitz wehrlos zu machen.[13] Eine der Taktiken, die dabei zur Anwendung gelangen, ist beispielhaft die Einkesselung (doppelte Umfassung).[14] Die Bewegung erfolgt zwar unter Feuer, das Schwergewicht der Wirkung liegt aber im Manöver. Die extreme Ausformung dieser Vorgehensweise wäre das Manöver ohne Feuer, solange es vom Gegner nicht erkannt wird. Im Gegensatz dazu wirkt der Abnutzungskrieg mit Schwergewicht durch den Einsatz von massivem Feuer. Die Mittel der Wahl sind hier die Artillerie und die Luftwaffe. Drohnenschwärme, Marschflugkörper, Einsatz strategischer Bomberverbände sind in modernen Konflikten Standard. Dabei soll der Gegner durch die unmittelbare Wirkung militärisch geschwächt und durch die mittelbare Wirkung auf seine Versorgungs- und Kampfkraftgrundlagen (z. B. Unterstützung durch die Bevölkerung) zur Aufgabe gezwungen werden. Die Abnützung ist ein Spiel auf Zeit und begünstigt jene Konfliktpartei, welche den längeren Atem aufweist.

Im hybriden Kontext ist jedoch eher von Wirkung und einem abstrakten Manöverbegriff zu sprechen.

Die Gestalt des Konfliktes auf den unterschiedlichen Konfliktebenen

Der Krieg als bewaffneter Konflikt fußt also auf verschiedenen dialektischen Zusammenhängen.

Quelle: Verfasser.

Man könnte behaupten, Krieg wird aus Feindschaft heraus geführt, die Materie des bewaffneten Konfliktes, also warum Krieg geführt wird, ist also die Dialektik von Freund und Feind. Diese Materie fußt somit auf dem Zusammenhang zwischen Freund und Feind oder, im Sinne von Carl Schmitt, auf der politischen Ebene, der Fähigkeit zur Unterscheidung von Freund und Feind. „Die spezifisch politische Unterscheidung, auf welche sich die politischen Handlungen und Motive zurückführen lassen, ist die Unterscheidung von Freund und Feind.“[15] Das hier beschriebene Wesen des Politischen ist damit die Voraussetzung für den Krieg als Akt des Politischen. Da nach Clausewitz die Fortführung der Politik der Krieg ist, nähert man sich hier der strategischen beziehungsweise operativen Ebene. Hier geht es in erster Linie darum, welche Form der Konflikt annimmt. Auf der Umsetzungsebene, der taktischen beziehungsweise gefechtstechnischen Ebene, geht es schließlich darum, wie Krieg geführt wird, wobei die Entscheidung darüber, wie der Krieg geführt wird, auf der operativen Ebene oder darüber getroffen wird. Es geht um die Dialektik zwischen Manöver und Abnutzung.

Herausforderungen für den Manöverkrieg

Die Herausforderung für das Manöver am modernen Gefechtsfeld liegt vor allem in seiner erhöhten Transparenz begründet.[16] Es ist aufgrund des Einsatzes von Drohnen und anderen Aufklärungssystemen in den verschiedenen Domänen (Luft, Weltraum und/oder Cyber-Informationsraum beziehungsweise „elektromagnetischer Raum“) kaum noch möglich, unerkannt zu manövrieren.[17] „Der datengetriebene Kampf bildet auch die Grundlage für den Einsatz von Artillerie für die Streitkräfte der Ukraine. Die Datenfusion von Aufklärungsdaten aus einer Vielzahl von Quellen, von Artilleriebeobachtern und Handyfotos über Aufklärungsergebnisse im elektromagnetischen Spektrum bis hin zu Drohnen-Feeds und Satellitenbildern, ermöglicht die schnelle Identifizierung von Zielen und deren Priorisierung nach ihrem Wert, ein Prozess, der zum Teil durch KI unterstützt wird.“[18]

Das Manöver ist allerdings auch in einem Abnützungskrieg das entscheidende Element. Da es hier in erster Linie um Geländegewinn geht, ist vor allem die Betrachtung der Land-Domäne im Fokus, obgleich die Elemente Wirkung und Manöver auch in den anderen Domänen von Bedeutung sind. Durch Feuer beziehungsweise andere Wirkung kann kein Gelände in Besitz genommen oder auch nur gehalten werden. „Feuer und Bewegung sind die wichtigsten Elemente jedes Kampfes. […] Der Kampf wird meist mehr vom Feuer als von Zahl und Art der Kampftruppen bestimmt, doch kann durch Feuer allein Gelände weder genommen noch auf Dauer gehalten werden.“[19] Die grundsätzliche Feststellung der Bedeutung der beiden Elemente Feuer und Bewegung, wie sie in der mittleweile 20 Jahre alten Vorschrift „Truppenführung“ des Österreichischen Bundesheeres formuliert ist, hat zwar im Kern noch ihre Gültigkeit, jedoch bedeutet das in weiterer Folge die Notwendigkeit der Anpassung des Manövers an den Abnützungskrieg. Das Manöver großer geschlossener Panzer- oder Infanterieverbände in dem jeweilig dafür geeigneten Gelände kann in der klassischen Form nicht mehr stattfinden. Diese Bewegungen sind durch die Verwendung der modernen Sensorik leicht zu sehen und aufzuklären. Wenn dabei ein Mix an verschiedenen Plattformen zur Anwendung gelangt, kann selbst bei Beeinträchtigung beziehungsweise Störung einzelner Sensoren noch ein brauchbares Lagebild generiert werden. Die Nutzung von durch diese Sensoren schwer einsehbaren Geländeabschnitten durch Kräfte in geringer Stärke beziehungsweise Anzahl, die allerdings über eine hohe Feuerkraft verfügen, ist eine mögliche Antwort auf das gläserne Gefechtsfeld. Dabei werden diese aufgelockerten, kleinen, aber hochmobilen Einheiten oft überraschend unter Wirkung in andere Domänen (z. B. die ukrainische Kursk-Offensive) zum Einsatz gebracht. Das Manöver kann so wieder durch Geschwindigkeit und Überraschung wirken. Die Konzentration von Truppen an entscheidender Stelle, um durch tiefe Stöße unter massiver Feuerunterstützung starke Stellungen und befestigte Geländeteile zu umgehen, ist in begrenztem Ausmaß möglich.[20] Eine Voraussetzung für diese Form des Manövers – durch Elemente geringer Stärke mit massiver Feuerunterstützung – ist die Abnutzung des Gegners.

Wesen der Abnutzung

Die Abnutzung verlangt von den Konfliktparteien einen erheblichen Ressourcen-Einsatz. Hohe Opferzahlen und materielle Kosten gehen mit dieser Form der Kriegsführung einher.[21] In der Abnutzung geht es vor allem darum, diese Verluste schneller auszugleichen als der Gegner. Wer dies besser leisten kann, wird letztlich den Sieg im Konflikt erringen.[22] Dabei spielen die unterschiedlichen Konfliktebenen eine entscheidende Rolle. Auf der strategischen Ebene wird der Erfolg vorbereitet. Hier geht es darum, durch Bewirken der kritischen Infrastruktur den Aufbau beziehungsweise Betrieb der gegnerischen Kriegswirtschaft zu unterbinden.[23] Im Gegenzug ist die eigene Kriegswirtschaft hochzufahren und ein „logistisches Massenkonzept“ zu entwickeln. Dabei kommen vermeintlich alte Systeme zum Einsatz. Deren Herstellung, Materialerhaltung und Ausbildung ist vergleichsweise einfach gestaltet, und so können Verluste rasch und unkompliziert kompensiert werden.

Je komplexer und aufwendiger die Logistik und Ausbildung an den einzusetzenden Waffensystemen ist, umso nachteiliger ist dies für die erfolgreiche Führung eines Abnutzungskrieges.[24] Auf der operativen Ebene geht es um die Überdehnung des Gegners. Der Einsatz der Kräfte in allen Domänen, gleichzeitig oder aufeinander abgestimmt in sequenzieller Form, soll dies ermöglichen. Der Einsatz von Mitteln in der Cyberdomäne, um Wirkung zu erzielen, und erst, wenn dies nicht erfolgreich ist, mit kinetischen Mitteln zu wirken, ist ein Beispiel dafür, wie kritische Infrastrukturen ausgeschaltet werden. Auf taktischer Ebene ist der gleichzeitige Ansatz an mehreren Frontabschnitten unter massivem Steilfeuer eine Methode, um den Gegner zu überdehnen und so die Abnutzung voranzutreiben. Die Abnutzung lebt sozusagen von der Überforderung des Gegners in Hinblick auf die Ressourcenlage und setzt voraus, dass in den Bereichen Verlusttoleranz, strategische Tiefe und Ausgleich von Verlusten – in personeller wie auch materieller Hinsicht – ein höheres Maß an Flexibilität gegeben ist.

Je komplexer und aufwendiger die Logistik und Ausbildung an den einzusetzenden Waffensystemen ist, umso nachteiliger ist dies für die erfolgreiche Führung eines Abnutzungskrieges.

Besonders der Umgang mit einer langen Dauer und einem ungewissen Ausgang bedarf einer besonderen Geisteshaltung im Bereich der politischen und militärischen Führung eines solchen Krieges.[25] Die Abnutzung muss allerdings nicht auf allen Ebenen in gleicher Form und vor allem nicht gleichzeitig ablaufen. So ist im Russland-Ukraine-Konflikt die Abnutzung auf strategischer Ebene (z. B. Wirkung in unterschiedlichen Domänen auf die kritische Infrastruktur) sehr massiv, wobei auf taktischer Ebene das Manöver – wenn auch eher kleinräumig (z. B. Vorgehen der Russischen Föderation im Raum Torezk und südlich von Pokrowsk) – vorherrscht. Dabei werden viele gleichzeitig dezentral durchgeführte Angriffsmanöver zentral geführt. Um dieses Manöver auf der taktischen Ebene sicherstellen zu können, bedarf es besonderer Angriffskräfte für das Durchbrechen der Front. Diese Durchbrüche können dann durch weitere Kräfte (z. B. Bataillons-Taktische-Gruppen) ausgenutzt werden.

Maßgeschneiderte Angriffskräfte

Diesen Herausforderungen an das Manöver wurde in den letzten 100 Jahren auf ähnliche Art und Weise von verschiedenen Streitkräften (z. B. im Ersten Weltkrieg durch die Stoßtrupp-Taktik der Deutschen Wehrmacht und im Zweiten Weltkrieg durch die Sturmabteilungen der Sowjetunion) begegnet.[26] In statischen Szenarien, wie einem klassischen Stellungskrieg, wurde versucht, Lücken in der Verteidigung zu identifizieren und diese, mit Unterstützung von massivem Feuer, mit zahlenmäßig geringen Kräften zu öffnen und damit den Ansatz der Masse der Kräfte zu ermöglichen.[27] Diese Kräfte hatten neben der Fähigkeit, zu manövrieren und damit günstiges Gelände einzunehmen, auch die Fähigkeit, die vorhandenen Lücken mit pioniertechnischen Verfahren nutzbar zu machen; oder im Extremfall auch selbst solche Lücken zu schaffen. Diese Sturmpioniere sind sozusagen die Vorläufer der heute im Ukraine-Krieg eingesetzten Sturmabteilungen. Auf Seiten der russischen Streitkräfte haben solche Formationen ihren Ursprung im Zweiten Weltkrieg.[28] Sie wurden in der Folge vor allem wieder in den Tschetschenien-Konflikten, dort besonders im Rahmen der Kampfhandlungen in und um Grosny, erfolgreich eingesetzt.[29] Nach dem Scheitern von klassischen Manöveransätzen im Rahmen der russischen Invasion in der Ukraine im Jahr 2022 wurde nach dem Abflauen der ukrainischen Gegenoffensive auf Seiten der Russen auf die Taktik der Sturmabteilungen umgestellt.[30]

In statischen Szenarien, wie einem klassischen Stellungskrieg, wurde versucht, Lücken in der Verteidigung zu identifizieren und diese, mit Unterstützung von massivem Feuer, mit zahlenmäßig geringen Kräften zu öffnen und damit den Ansatz der Masse der Kräfte zu ermöglichen.

Die Transformation von Bataillons-Taktischen-Gruppen (BTG) zu Sturmabteilungen

Die im Erstansatz, im Februar und März 2022, eingesetzten Bataillons-Taktischen Gruppen waren gegen vorbereitete Kräfte, die in der Tiefe zum Einsatz kamen, großteils ungeeignet. Diese Formationen waren darauf ausgelegt, durch geschicktes Manöver, in völlig überdehnten Gefechtsstreifen, den Gegner über den genauen Angriffspunkt im Unklaren zu lassen und ihn so in seinem Dispositiv zu überdehnen. Da die Ukraine ein Verteidigungsdispositiv in der Tiefe bezogen hatte, war die Überdehnung, vor allem logistisch, für die BTG gegeben.[31] Der erwünschte Effekt hatte sich ins Gegenteil verkehrt. Durch die bereits genannten Sensoren in Verbindung mit massivem Feuer wurde das weitere Manöver erfolgreich unterbunden. Die Breite der Gefechtsstreifen der BTG verhinderte zudem die gegenseitige Unterstützung der Manöverelemente. Das System sah vor, dass die BTG einen Brigadegefechtsstreifen zu bewirtschaften hatte und dadurch die Abstände zu den Nachbarn stark vergrößert waren. Aufgrund dieser Rahmenbedingungen und der weniger effektiven elektronischen Kampfführung der Russischen Föderation im Vergleich zum Jahr 2014 kamen beim weiteren Vorgehen im Jahr 2022 die BTGs nicht mehr – oder nur vereinzelt, aber erfolglos – zum Einsatz.

Quelle: https://www.youtube.com/watch?v=Yy1M0HC4yns.

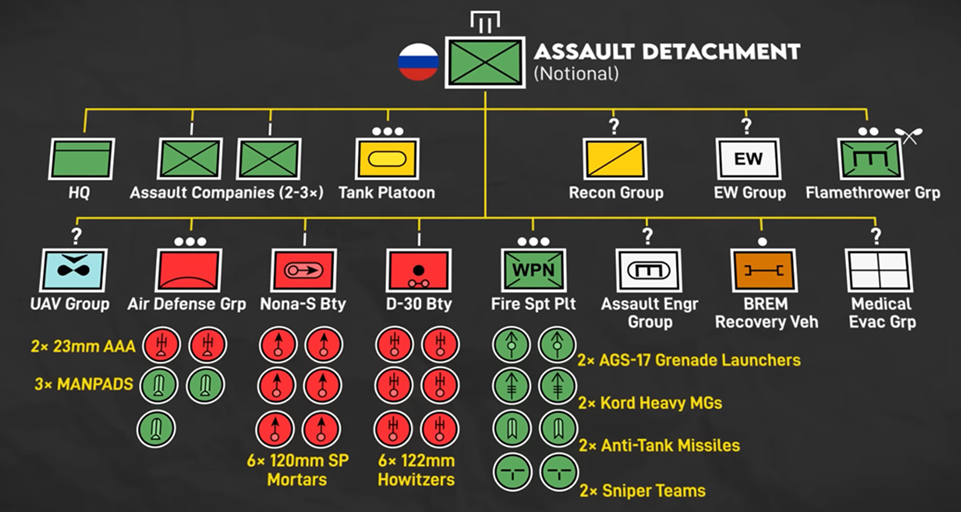

Das System der Sturmabteilungen ist entgegengesetzt ausgerichtet. In sehr schmalen Verantwortungsbereichen – meist gedeckte und bewachsene Geländeabschnitte – wird eine geringe Stärke an Kräften mit überproportional starker Feuerunterstützung eingesetzt.[32] Diese Massierung von Feuer mit Kräften, die in einem schwer überwachbaren Bereich zum Einsatz gelangen, ermöglicht es, mit kleinräumigen Bewegungen die Verteidigungslinien zu durchstoßen und ganz langsam Geländegewinne zu erzielen.[33] Diese Vorstöße ermöglichen es, aufgrund der geringen Stärken, an vielen Stellen gleichzeitig anzusetzen und so den Gegner zu überdehnen. Man könnte durchaus behaupten, dass dies eine evolutionäre Weiterentwicklung des BTG-Konzeptes ist. Die Aufteilung in kleinere Elemente und die Nutzung von gedecktem Gelände bringt hier allerdings den entscheidenden Vorteil gegenüber dem Einsatz einer BTG in derselben räumlichen Ausdehnung.

Taktik der Sturmabteilungen

Die Russische Föderation hat 2022 ein Reglement für „Besonderheiten der Durchführung von Kampfhandlungen in einer Stadt (Siedlung) und einer Waldschutzzone als Teil einer Sturmabteilung“[34] herausgegeben, welches auf den Erfahrungen der Kampfhandlungen nach der Invasion im Februar desselben Jahres aufbaut. Dabei ist das Manöver im klassischen Gelände für mechanisierte Kräfte zugunsten der infanteristischen Kampführung in sogenannte „Forest Protection Zones“ transferiert worden.[35]

Die Aufgabe dieser Kräfte ist es, Angriffe auf statische, stark befestigte feindliche Stellungen (z. B. lineare Verteidigungsanlagen wie Gräben, Bunker und Hindernisse; verstärkte Häuserblöcke) vor oder anstelle der Hauptstreitkräfte (z. B. BTG) durchzuführen.[36] Wenn sich das Angriffsziel an der Frontlinie befindet, soll die Sturmabteilung einen größeren Durchbruch ermöglichen. Befindet sich das Ziel im Rücken des Feindes, soll es der Hauptstreitkraft im Allgemeinen ermöglichen, schwierige feindliche Stellungen zu umgehen oder ihre Kampfkraft zu erhalten.[37]

Wenn sich das Angriffsziel an der Frontlinie befindet, soll die Sturmabteilung einen größeren Durchbruch ermöglichen.

Das Vorgehen dieser Sturmabteilungen ist grundsätzlich in mehrere Phasen gegliedert. Zunächst erfolgt die Aufklärung der feindlichen Stützpunkte, meist durch Einsatz von Aufklärungsdrohnen. Aufgrund dieser Aufklärung werden die Angriffsachsen der Sturmabteilung festgelegt. Es erfolgt dann entlang dieser Achsen der Einsatz von Fuß-Aufklärung, um das Lagebild zu verdichten. Nach Zusammenfassung der Ergebnisse werden neuralgische Punkte mit Artillerie-Zielpunkten versehen. Dazu werden Geländeabschnitte festgelegt, die geeignet sind, Unterstützungsfeuer zu ermöglichen, inklusive einer Riegelstellung für das Sichern des genommenen Angriffsziels.[38]

Die Durchführung des Angriffs beginnt mit der Flachfeuerunterstützung der Kampffahrzeuge, kombiniert mit Steilfeuer. Diese Phase kann über einige Stunden hinweg andauern. Meist in der Dunkelheit beginnt die Annäherung der Angriffs-Züge, um bei Tagesanbruch die Sturmausgangsstellungen bezogen zu haben. Um der Sicht der gegnerischen Drohnensysteme entzogen zu sein, werden unter Einsatz von künstlichem Nebel die Stellungen des Gegners mit Hilfe der eigenen Unterstützungswaffen (z. B. AGS-17) gestürmt. Dabei wirkt das Artillerie-Feuer weiter in die Tiefe, um dem Gegner das Nachführen von Reserven zu verwehren. Ist das Angriffsziel genommen, stoßen die Hauptkräfte nach und besetzen sofort einen Riegel zur Absicherung des Angriffszieles.[39]

Quelle: https://www.youtube.com/watch?v=Yy1M0HC4yns.

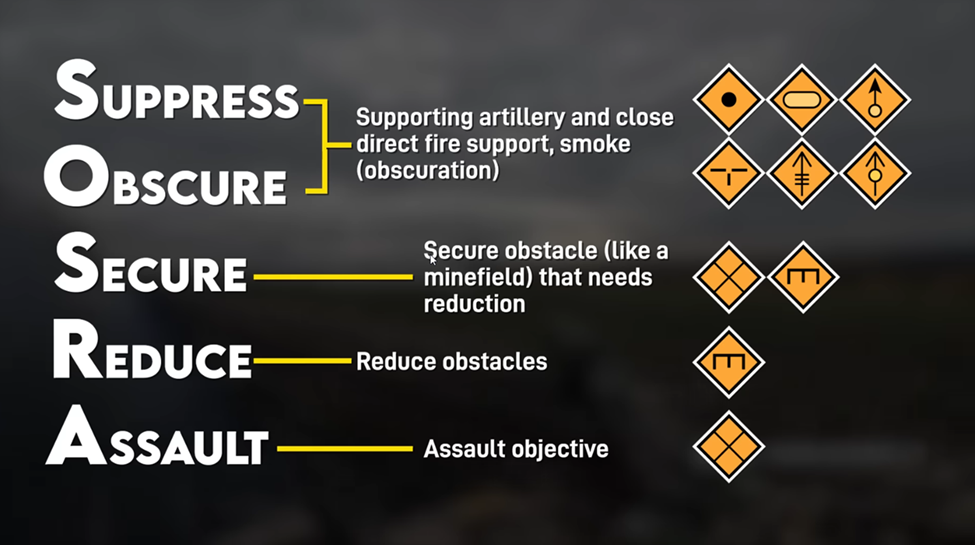

In der Theorie wird nach folgendem System (SOSRA) vorgegangen: Supress and Obscure durch Steil- und Flachfeuerunterstützung sowie Einsatz von Nebel; Secure, um Hindernisse und Sperren, welche zu räumen sind, zu sichern; Reduce, um diese Sperren zu beseitigen, und letztlich Assault, um das Angriffsziel zu nehmen.[40] „In der Theorie“ deshalb, weil vielfach zu beobachten ist, dass die Stellungen der ukrainischen Streitkräfte nicht durch Nebel und Feuer bewirkt werden, dass die Ukrainer immer noch auf ihre Sperren mit Feuer wirken und Gefechtsfahrzeuge der russischen Streitkräfte durch nicht geräumte Minenfelder fahren. Es ist aber ebenso zu beobachten, dass die russischen Streitkräfte aus diesen Fehlern lernen und immer effizienter werden.

Verlusttoleranz als entscheidender Faktor im Abnützungskrieg

Hier spielt auch eine gewisse Verlusttoleranz eine große Rolle.[41] Die russischen Streitkräfte haben hier eine wesentlich größere Toleranz gegenüber Verlusten und ziehen aus diesen auch sehr starke Erfahrungswerte. Dabei ist sicher auch die Verfügbarkeit einer funktionierenden Kriegswirtschaft, welche seit der Annexion der Krim Zeit hatte, sich zu entwickeln, besonders wichtig.[42] Das ist speziell angesichts der Führung eines Abnützungskrieges von großer Bedeutung. Denn entscheidend ist dabei die Fähigkeit, Verluste an Soldaten und Material schneller zu ersetzen als der Gegner.[43]

Quelle: https://www.merkur.de/politik/verwundet-wladimir-putin-ukraine-krieg-verluste-russland-armee-soldaten-tot-zr-93189496.html.

Die russische Einsatzführung ist genau auf diese Fähigkeit aufgebaut, und Russland hat die Konflikte in der Vergangenheit – mit Ausnahme des Afghanistan-Krieges 1979 und des Georgien-Krieges 2008 – stets als Abnützungskriege konzipiert: ausgehend vom Zweiten Weltkrieg, über die beiden Tschetschenien-Kriege, bis zu den Einsätzen in Syrien und nun in der Ukraine.[44] Die westliche Einsatz- und Operationsführung der jüngeren Vergangenheit (z. B. Operation Joint Guardian im Kosovo, Operation Enduring Freedom in Afghanistan und Operation Iraqi Freedom im Irak) war auf Manöver ausgerichtet. Dort, wo das Manöver in eine Abnützung überging (z. B. Irak oder Afghanistan), wurde meist kein nachhaltiger Erfolg erzielt.

Die russische Einsatzführung ist genau auf diese Fähigkeit aufgebaut, und Russland hat die Konflikte in der Vergangenheit stets als Abnützungskriege konzipiert.

Dabei ist es wichtig, eine Mischung von hoch- und niedrigentwickelten Kräften und Waffensystemen vorzuhalten.[45] Denn hochentwickelte Waffen bedürfen auch bestens ausgebildeter Soldaten. Hier spielt der Faktor Zeit für die Bereitstellung und Ausbildung der Kräfte eine signifikante Rolle.[46] Hat man ein solches Modell etabliert, sind Verluste sehr schmerzhaft und nur schwer zu ersetzen. Bei einem System, welches nur begrenzt High-End-Waffen und hochqualifizierte Soldaten einsetzt, ist die Fähigkeit, diese bei Ausfall schneller zu ersetzen (nur bei funktionierender Kriegswirtschaft), größer.

Ein weiterer wichtiger Faktor im Zusammenhang mit einer erhöhten Verlusttoleranz ist das Vorhandensein einer räumlichen Tiefe.[47] Die Preisgabe von Gelände, um den Gegner abzunützen, ist der Kern einer Verzögerungstaktik. Diese Methode funktioniert allerdings auch auf den anderen Ebenen eines Konfliktes. Das bedeutet, dass die Preisgabe von Gelände in Kauf genommen wird, um den Gegner zu überdehnen und letztlich so zu schwächen, um dann wieder in die Offensive überzugehen. Hier kommt klar zum Ausdruck, dass Verluste sich nicht nur auf Personal und Material, sondern auch auf Gelände beziehen. Derjenige wird hier erfolgreich sein, der mit Verlusten in den drei Kategorien am besten umgehen – also sie ausgleichen beziehungsweise kompensieren – kann.

Vom passenden Mindset in einem Abnutzungskrieg

Diese Fähigkeit bedarf eines bestimmten Mindsets, welche sich vor allem doktrinär und in der spezifischen Art und Form der Führung manifestiert. Die westlichen Streitkräfte bauen auf ein bestens ausgebildetes Unteroffizierskorps auf. Diese Unteroffiziere durchlaufen eine lange, teilweise mehrjährige Ausbildung, bis sie ihre Einsatzreife erlangen. Damit verbunden ist auch eine Führungsphilosophie, die es ermöglicht, Aufgaben und Verantwortung in der Hierarchie nach unten zu delegieren. Dieses Mindset ermöglicht erst die Auftragstaktik, die in der Tradition der Streitkräfte der westlichen Hemisphäre verankert ist.[48]

Im Abnützungskrieg hat dieses Mindset jedoch auch seine Nachteile, die im oben beschriebenen Zeitaufwand für die Ausbildung hochspezialisierter Streitkräfte begründet sind.[49] Die Ausfälle solcher sehr gut ausgebildeten Soldaten zu kompensieren scheint nur schwer möglich zu sein. Das führt dazu, dass, selbst wenn hochentwickelte Waffensysteme vorhanden sind, die Kräfte, die sie planen, einsetzen und bedienen sollen, nicht mehr ausreichend zur Verfügung stehen, je länger der Konflikt dauert.[50]

Quelle: Verfasser.

Der Ansatz der Russischen Föderation liegt in einem weniger gut ausgebildeten Reservistenpool, der sich aus einem Wehrpflichtigensystem generiert.[51] Es fehlt allerdings ein Unteroffizierskorps nach westlichem Muster, sodass die Streitkräfte sehr Offiziers-zentriert ausgerichtet sind. Diese Herangehensweise macht das System hinsichtlich der auftretenden Verluste, vor allem auf der unteren taktischen und gefechtstechnischen Ebene, adaptionsfähiger in einem Abnützungskrieg. Weniger hoch qualifizierte Kräfte sind bei Ausfall rascher zu ersetzen. Die Führungsphilosophie der russischen Streitkräfte braucht traditionell keine (gut ausgebildeten) Unteroffiziere, da auf der taktischen und gefechtstechnischen Ebene der Ansatz einer Befehlstaktik angewendet wird.[52] Allerdings erfordern die kleinen, agilen Sturmabteilungen sehr wohl eine adaptierte Form der Befehlstaktik. Diese Gruppierungen werden zwar teilweise zentral befohlen, aber dezentral geführt.[53]

Vershinin spricht von einer sogenannten „high/low mixture“ der Kräfte.[54] Dies ist eine Mischung von hochprofessionellen Kräften westlichen Musters als entscheidende Angriffskräfte, und Low-end-Formationen, welche in ihrer Masse die Linien halten und sich langsam in ihrer Offensivfähigkeit weiterentwickeln. Diese werden über die Zeit des Einsatzes immer besser und effizienter. Das führt in weiterer Folge zu einem Spiel auf Zeit, welches der gewinnt, der sie zu seinem Vorteil nutzt.[55]

Manövererfolge im Abnützungskrieg

Seit dem Sommer 2023 scheinen die Kräfte der Russischen Föderation in einer langsamen, aber steten Vorwärtsbewegung zu sein. Genau mit diesen kleinräumigen Ansätzen durch Sturmabteilungen gelingt es den Russen wieder, ihr Manöver der doppelten Umfassung erfolgreich einzusetzen. Windschutzgürtel nach Windschutzgürtel und Ortschaft nach Ortschaft werden, in mühseligen Angriffen mit hohen Verlusten, Kilometer für Kilometer in Besitz genommen. Dabei sind nicht nur hochentwickelte Waffensysteme im Einsatz, sondern mit Masse älteres Kriegsgerät, das allerdings rasch wieder ersetzt werden kann, falls es ausfällt.

Seit dem Sommer 2023 scheinen die Kräfte der Russischen Föderation in einer langsamen, aber steten Vorwärtsbewegung zu sein.

Diese Erfolge sind auf einen Abnützungskrieg in zwei Phasen zurückzuführen. Nach Vershinin wird in der ersten Phase der Gegner dazu gebracht, seine Kräfte einzusetzen und hohe Verluste zu erleiden, die er nicht rasch genug wieder ersetzen kann.[56] Währenddessen verzögern die eigenen Kräfte das Vorgehen des Gegners mit weniger gut ausgebildeten Kräften, um Zeit für die Aufstellung neuer trainierter Kräfte zu gewinnen.[57] Dieser Vorgang erstreckt sich je nach Stärke der Konfliktparteien über mehrere Jahre.

Sind die Kräfte verfügbar und der Gegner geschwächt, werden entscheidende Einsätze durchgeführt. In Phase eins der Abnutzung ist Feuer das dominante Element, nicht das Manöver. Wenn die Feuerüberlegenheit gegeben ist, die Angriffskräfte formiert sind, der Gegner überdehnt und seine Reserven geschwächt wurden, beginnt die zweite Phase.[58] Zusätzlich dazu sollte die kritische Infrastruktur soweit beeinträchtigt sein, dass ein Nachschub an Kriegsmaterial nur bedingt möglich ist.

Der Ansatz wird dann breit geführt, um an verschiedenen Stellen gleichzeitig vorzugehen und so den Gegner weiter zu überdehnen, bis die Front bricht.[59] Dann ist ein Einsatz weiter in die Tiefe möglich. Diesen Punkt haben die Streitkräfte der Russischen Föderation noch nicht erreicht, doch sind sie sehr nahe an der zweiten Phase dran. Die westliche Unterstützung für die Ukraine verzögert einen Erfolg der Russen noch entsprechend, jedoch ist die Menge an unterschiedlichen Systemen, die den Ukrainern zur Verfügung gestellt werden, Segen und Fluch zugleich.[60] Wie bereits erwähnt, greifen hier Logistik und Ausbildung ineinander, um diese komplexe Aufgabe zu meistern. Dabei ist der im Vorteil, welcher die Aufgabe einfacher und schneller erfüllt.

Fazit für die Streitkräfteentwicklung

Die Mengen an Rüstungsgütern, die der Ukraine zur Verfügung gestellt werden beziehungsweise zur Verfügung stehen, sind teilweise sehr gering und bedingen aufgrund ihrer Komplexität eine langwierige Ausbildung, die großteils nicht durch die Ukraine selbst geleistet werden kann (z. B. F-16).[61] Bei der Menge an unterschiedlichen Systemen gibt es auch eine große logistische Herausforderung. Teilweise erfolgt die Versorgung und Instandsetzung über Drittländer, was die Versorgungslinien stark verlängert. Hier hilft der Russischen Föderation, im Gegensatz zur Ukraine, die strategische Tiefe ihres Territoriums. Für die Entwicklung der Streitkräfte im Allgemeinen heißt dies, die Komplexität – vor allem im Bereich der Logistik – so gering wie möglich zu halten, das Ausbildungssystem im Frieden so wie im Einsatz zu gestalten – oder die Friedensausbildung im Einsatz fortzusetzen – sowie den Schutz der kritischen Infrastruktur zu erhöhen.

Quelle: Österreichisches Bundesheer.

In der Phase, in der es um Geländegewinne geht, sind die Träger des Kampfes die Infanterie und Feuerunterstützungselemente (Luftmittel und Artillerie). Die mechanisierte Truppe fungiert in den modernen Konfliktszenarien vielfach als Feuerunterstützungselement und nicht mehr als der Träger des Kampfes um Gelände. Der Einsatz von einfachen – logistisch und ausbildungstechnisch – Systemen, welche auch rasch produziert, gewartet und eingesetzt werden können, ist gerade gegen einen Gegner, der einen Abnutzungskrieg führt, essenziell. Die tiefgestaffelte Abwehr, wie sie auch in der Raumverteidigung im Österreichischen Bundesheer angewandt wurde, ist hinsichtlich der Organisation einer defensiven Abnutzung wertvoll. Der Umgang mit neuen Technologien – Drohnen, autonome Waffensysteme, moderne Sensorik, Systeme der elektronischen Kampfführung und Cybereffektoren – ist zu schulen und zur Anwendung zu bringen. Der Einsatz dieser Mittel ist allerdings das eine – das andere ist, unter dem gegnerischen Einsatz dieser Technologien zu lernen, Aufträge erfolgreich durchführen zu können. Die Ausbildung muss auch darauf entsprechend ausgerichtet werden.

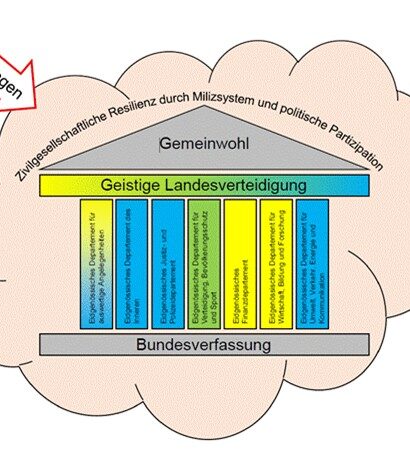

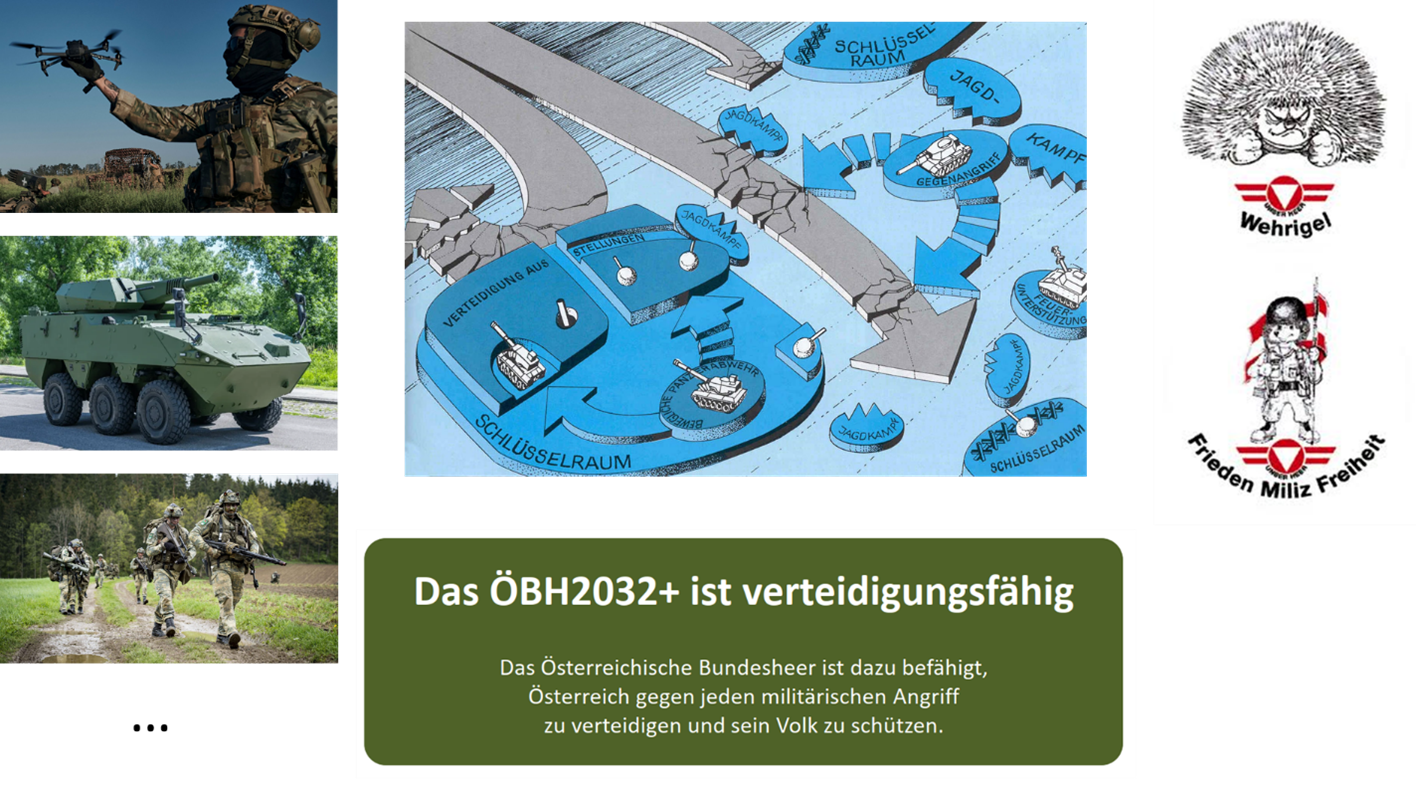

Die Vermittlung eines entsprechenden Mindsets – die Erlangung einer Verteidigungsfähigkeit – hat gesamtstaatlich im Rahmen einer breiten Anwendung der Umfassenden Landesverteidigung zu erfolgen. Die Aufrechterhaltung der Wehrpflicht und die Festigung des bewährten Miliz-Systems sind weitere Bausteine, die sich aus der aktuellen Bedrohungslage ableiten lassen. Im Österreichischen Bundesheer wurden mit der bevorstehenden Implementierung der neuen Österreichischen Sicherheitsstrategie,[62] dem Aufbauplan ÖBH 2032+[63] und dem Zielbild 2032[64] Schritte zur grundsätzlichen Wiedererlangung der Verteidigungsfähigkeit gesetzt. Investitionsprogramme, um wesentliche Fähigkeiten – Luftabwehr, Artillerie, Schutz der Soldaten etc. – wiederzuerlangen, wurden initiiert. Die Übungstätigkeit wird gesteigert und der Einsatz zur militärischen Landesverteidigung rückt wieder in den Fokus.

Oberst des Generalstabsdienstes Professor (FH) Ing. Mag. (FH) Georg Kunovjanek, MSD PhD; Forschungsinteresse: Führungskraft, Führungsverfahren und Führung im Cyber-Raum. Publikationen: Georg Kunovjanek, Georg Maier, Von der Führung – Das „neue“ Theresianische Führungsmodell (Berlin: Miles-Verlag, 2023). Georg Kunovjanek, Cyber – Die Domäne der vernetzten Unsicherheit (Berlin: Miles-Verlag, 2021). Akademisches Betätigungsfeld: Studiengangsleiter des Fachhochschul-Bachelorstudienganges „Militärische informations- und kommunikationstechnologische Führung“. Bei den in diesem Artikel vertretenen Ansichten handelt es sich um die des Autors. Diese müssen nicht mit jenen des österreichischen Bundesministeriums für Landesverteidigung übereinstimmen.

[1] Franz-Stefan Gady, “Die Rückkehr des Krieges – Warum wir wieder lernen müssen, mit Krieg umzugehen,“ (Köln: 2024), 124.

[2] Idem.

[3] Immanuel Kant, “Kritik der reinen Vernunft,“ (Stuttgart: Reclam 1966), 351-353.

[4] Carl von Clausewitz, “Vom Kriege,“ (Reinbek bei Hamburg: 1963), 21.

[5] Carl Schmitt, “Der Begriff des Politischen,“ (Berlin: Duncker & Humblot 1932), 14.

[6] Christian Stadler, “Krieg,“ (Wien: UTB 2009), 7.

[7] Georg Kunovjanek, “Cyber – Die Domäne der vernetzten Unsicherheit,“ (Berlin: Miles-Verlag 2021), 87.

[8] Carl Decker, “Der Kleine Krieg im Geist der neueren Kriegführung,“ (Berlin: 1844), 325.

[9] Ibid., 1-27.

[10] Werner Hahlweg, “Lehrmeister des Kleinen Krieges. Von Clausewitz bis Mao Tse-Tung und (Che) Guevara,“ (Darmstadt: 1968), 50.

[11] Carl von Clausewitz, “Vom Kriege,“ (Reinbek bei Hamburg: 1963), 23.

[12] k. u. k. Heer,“Exerzierreglement für die k. u. k. Fußtruppen,“ (Wien: 1911), 165.

[13] Dieter Schadenböck, “Von der Taktik der Landstreitkräfte,“ (Wien: 2013), 185.

[14] Ibid., 190.

[15] Carl Schmitt, “Der Begriff des Politischen,“ (Berlin: Duncker & Humblot 1932), 26-28.

[16] Frederick W. Kagan, Kimberly Kagan et al., “Ukraine and the Problem of restoring Maneuver in Contemporary War,“ Institute for the Study of War, last accessed January 21, 2025, https://www.understandingwar.org/sites/default/files/Ukraine%20and%20the%20Problem%20of%20Restoring%20Maneuver%20in%20Contemporary%20War_final.pdf, 12.

[17] Franz-Stefan Gady, “Die Rückkehr des Krieges – Warum wir wieder lernen müssen, mit Krieg umzugehen,“ (Köln: 2024), 54-61.

[18] Nico Lange, “Wie man Russland schlagen kann – Lektionen aus dem Verteidigungskrieg der Ukrainer,” in De Gruyter, SIRIUS 2024/8 (1), last accessed January 21, 2025, https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/sirius-2024-1003/html?lang=de&srsltid=AfmBOopf0Dj_vBtTLhcM80jNtvlkwacZl1swt1nq-LNq4e_JmM2MQ7EX, 30.

[19] Bundesministerium für Landesverteidigung, “Dienstvorschrift für das Bundesheer Truppenführung (TF),“ (Wien: 2004), 54.

[20] “Why Russia´s new Assault Units are 80 years old,” Battle Order, last accessed January 21, 2025, https://www.youtube.com/watch?v=Yy1M0HC4yns.

[21] Founder of Frontelligence Insight for Euromaidan Press, “Command and Consequences: Ukraine’s Systematic Failures and Potential Solutions,” Frontelligence Insight, last accessed January 21, 2025, https://frontelligence.substack.com/p/command-and-consequences-ukraines.

[22] Sarah Werner, “Mit Rüstung und Tricks entkommt Putin der Sanktions-Falle,” in Focus Online, last accessed January 21, 2025, https://m.focus.de/finanzen/wie-russland-trotz-westlicher-sanktionen-eine-kriegswirtschaft-aufbaut_id_185985070.html.

[23] Stadt Essen, “ Oberbürgermeister verurteilt russische Angriffe auf zivile Infrastruktur in der Ukraine,” last accessed January 21, 2025, https://www.essen.de/meldungen/pressemeldung_1481942.de.html.

[24] Nico Lange, “Wie man Russland schlagen kann – Lektionen aus dem Verteidigungskrieg der Ukrainer,” in De Gruyter, SIRIUS 2024/8 (1), last accessed January 21, 2025, https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/sirius-2024-1003/html?lang=de&srsltid=AfmBOopf0Dj_vBtTLhcM80jNtvlkwacZl1swt1nq-LNq4e_JmM2MQ7EX, 32.

[25] Founder of Frontelligence Insight for Euromaidan Press, “Command and Consequences: Ukraine’s Systematic Failures and Potential Solutions,” Frontelligence Insight, last accessed January 21, 2025, https://frontelligence.substack.com/p/command-and-consequences-ukraines.

[26] Franz-Stefan Gady, “Die Rückkehr des Krieges – Warum wir wieder lernen müssen, mit Krieg umzugehen,“ (Köln: 2024), 180-184.

[27] Linus Birrel, “Die Stoßtruppen des Weltkrieges als Vorbilder in der Reichswehr unter Hans von Seeckt (1920-1926),” Portal Militärgeschichte, VI. Teil: „Neue Forschungen zur Reichswehr“, in: Themenschwerpunkt „Neue Forschungen zur Reichswehr“, hrsg. von Jannes Bergmann/Paul Fröhlich/Wencke Meteling, Portal Militärgeschichte, last accessed January 21, 2025, https://portal-militaergeschichte.de/birrel_stosstruppen, DOI: https://doi.org/10.15500/akm.20.03.2023, 1.

[28] Olga Oliker, “Russia´s Chechen Wars 1994-2000: Lessons from Urban Combat,” RAND, last accessed January 21, 2025, https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/monograph_reports/MR1289/RAND_MR1289.pdf, 7.

[29] Ibid., 5-16.

[30] Dimitri Minic, “What Does the Russian Army Think About its War in Ukraine? Criticisms, Recommendations, Adaptations“, French Institute of International Relations, last accessed January 21, 2025, https://www.ifri.org/sites/default/files/migrated_files/documents/atoms/files/rer44_minic_armee_russe_retex_us_sept2023.pdf, 24.

[31] Christian Hahn, Markus Reisner, “Die russische Dampfwalze,” Truppendienst, last accessed January 21, 2025, https://www.truppendienst.com/themen/beitraege/artikel/die-russische-dampfwalze.

[32] Dimitri Minic, “What Does the Russian Army Think About its War in Ukraine? Criticisms, Recommendations, Adaptations“, French Institute of International Relations, last accessed January 21, 2025, https://www.ifri.org/sites/default/files/migrated_files/documents/atoms/files/rer44_minic_armee_russe_retex_us_sept2023.pdf, 20-25.

[33] Franz-Stefan Gady, “Die Rückkehr des Krieges – Warum wir wieder lernen müssen, mit Krieg umzugehen,“ (Köln: 2024), 259.

[34] “Why Russia’s new Assault Units are 80 years old,” Battle Order, last accessed January 21, 2025, https://www.youtube.com/watch?v=Yy1M0HC4yns.

[35] Idem.

[36] Timothy Thomas, “Russian Lessons learned in Syria: An Assessment“, MITRE Center for Technology and National Security, last accessed January 21, 2025, https://www.mitre.org/sites/default/files/2021-11/prs-19-3483-russian-lessons-learned-in-syria.pdf, 9.

[37] “Why Russia´s new Assault Units are 80 years old,” Battle Order, last accessed January 21, 2025, https://www.youtube.com/watch?v=Yy1M0HC4yns.

[38] Idem.

[39] Idem.

[40] Idem.

[41] Patrick Mayer, “In nur zwei Monaten: Riesige Verluste unter Putins russischen Soldaten gemeldet,” in Merkur.de, last accessed January 21, 2025, https://www.merkur.de/politik/verwundet-wladimir-putin-ukraine-krieg-verluste-russland-armee-soldaten-tot-zr-93189496.html.

[42] Alex, Vershinin, “The Attritional Art of War: Lessons from the Russian War on Ukraine,” Royal United Services Institute (RUSI), last accessed January 21, 2025, https://rusi.org/explore-our-research/publications/commentary/attritional-art-war-lessons-russian-war-ukraine, 1-2.

[43] Ibid., 2.

[44] Timothy Thomas, “Russian Lessons learned in Syria: An Assessment“, MITRE Center for Technology and National Security, last accessed January 21, 2025, https://www.mitre.org/sites/default/files/2021-11/prs-19-3483-russian-lessons-learned-in-syria.pdf, 9.

[45] Alex, Vershinin, “The Attritional Art of War: Lessons from the Russian War on Ukraine,” Royal United Services Institute (RUSI), last accessed January 21, 2025, https://rusi.org/explore-our-research/publications/commentary/attritional-art-war-lessons-russian-war-ukraine, 2.

[46] Ibid., 3-5.

[47] Franz-Stefan Gady, “Die Rückkehr des Krieges – Warum wir wieder lernen müssen, mit Krieg umzugehen,“ (Köln: 2024), 201-212.

[48] Frederick W. Kagan, Kimberly Kagan et al., “Ukraine and the Problem of restoring Maneuver in Contemporary War“, Institute for the Study of War, last accessed January 21, 2025, https://www.understandingwar.org/sites/default/files/Ukraine%20and%20the%20Problem%20of%20Restoring%20Maneuver%20in%20Contemporary%20War_final.pdf, 30-31.

[49] Founder of Frontelligence Insight for Euromaidan Press, “Command and Consequences: Ukraine’s Systematic Failures and Potential Solutions,” Frontelligence Insight, last accessed January 21, 2025, https://frontelligence.substack.com/p/command-and-consequences-ukraines.

[50] Alex, Vershinin, “The Attritional Art of War: Lessons from the Russian War on Ukraine,” Royal United Services Institute (RUSI), last accessed January 21, 2025, https://rusi.org/explore-our-research/publications/commentary/attritional-art-war-lessons-russian-war-ukraine, 3-5.

[51] Ibid., 5.

[52] Ibid., 4.

[53] Dimitri Minic, “What Does the Russian Army Think About its War in Ukraine? Criticisms, Recommendations, Adaptations“, French Institute of International Relations, last accessed January 21, 2025, https://www.ifri.org/sites/default/files/migrated_files/documents/atoms/files/rer44_minic_armee_russe_retex_us_sept2023.pdf, 23.

[54] Alex, Vershinin, “The Attritional Art of War: Lessons from the Russian War on Ukraine,” Royal United Services Institute (RUSI), last accessed January 21, 2025, https://rusi.org/explore-our-research/publications/commentary/attritional-art-war-lessons-russian-war-ukraine, 2.

[55] Ibid., 5.

[56] Ibid., 6.

[57] Idem.

[58] Idem.

[59] Idem.

[60] Nico Lange, “Wie man Russland schlagen kann – Lektionen aus dem Verteidigungskrieg der Ukrainer,” in De Gruyter, SIRIUS 2024/8 (1), last accessed January 21, 2025, https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/sirius-2024-1003/html?lang=de&srsltid=AfmBOopf0Dj_vBtTLhcM80jNtvlkwacZl1swt1nq-LNq4e_JmM2MQ7EX, 32.

[61] Franz-Stefan Gady, “Die Rückkehr des Krieges – Warum wir wieder lernen müssen, mit Krieg umzugehen,“ (Köln: 2024), 251-254.

[62] Bundeskanzleramt, “Österreichische Sicherheitsstrategie 2024,“ last accessed January 21, 2025, https://www.bmi.gv.at/502/files/240827_Sichterheitsstrategie_A4_BF_04092024.pdf.

[63] Bundesministerium für Landesverteidigung, “Aufbauplan ÖBH 2032+,” (Wien: 2024).

[64] Bundesministerium für Landesverteidigung, “Zielbild ÖBH 2032,“ (Wien: 2024). (Eingeschränkt klassifiziert)